どんな本?

本書は、マンガ・アニメ・映画・文芸など多岐にわたるジャンルで新たなメディアミックスの手法を切り拓いてきた編集者・井上伸一郎の半生を描く。

「おたく第一世代」として『鉄腕アトム』『ウルトラマン』『仮面ライダー』に心躍らせた幼少期から、伝説的アニメ雑誌『アニメック』編集部での経験、角川書店での『ニュータイプ』『少年エース』の創刊、そしてKADOKAWA代表取締役副社長としての歩みを余すところなく綴る。

これは「好きなものを否定されたくない」という「おたく」の信念に導かれた一人の人物のライフヒストリーであり、比類なき「おたく文化史」である。

著者プロフィール

• 井上伸一郎:1959年生まれ、東京都出身。『アニメック』編集部を経て、1985年に『月刊ニュータイプ』創刊に副編集長として参加。1987年に株式会社ザテレビジョンに入社し、以後、雑誌・書籍の編集者、アニメ・実写映画のプロデューサーなどを歴任。2007年に株式会社角川書店代表取締役社長、2019年に株式会社KADOKAWA代表取締役副社長に就任。現在、ZEN大学客員教授およびコンテンツ産業史アーカイブ研究センター副所長、KADOKAWAアニメ・声優アカデミーおよびKADOKAWAマンガアカデミー名誉アカデミー長、合同会社ENJYU代表社員。

書籍の特徴

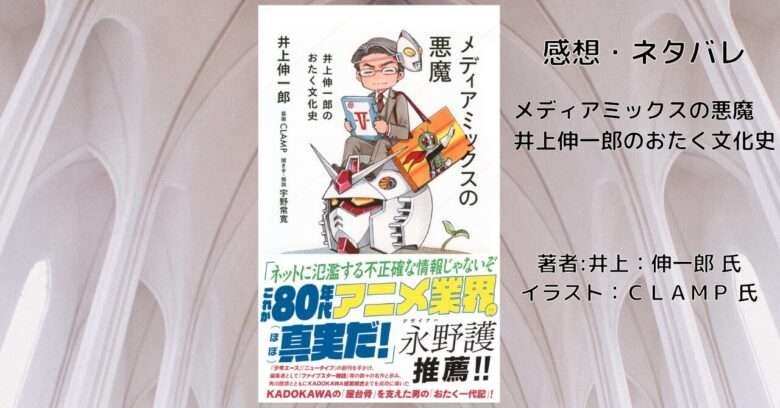

本書は、井上氏の個人的な経験を通じて、日本の「おたく文化」の変遷と発展を詳細に描き出す。各章末には評論家・宇野常寛による解説を収録し、CLAMPによるカバーイラストが本書の魅力を一層引き立てる。また、デザイナー永野護氏からの推薦も寄せられており、80年代アニメ業界の(ほぼ)真実を知ることができる貴重な一冊である。

出版情報

• 出版社:講談社

• 発売日:2025年3月18日

• 定価:1,500円(税別)

• ISBN:978-4-06-534187-2

• サイズ:新書判

読んだ本のタイトル

メディアミックスの悪魔 井上伸一郎のおたく文化史

著者:井上伸一郎 氏

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

あらすじ・内容

—–

ネットに氾濫する不正確な情報じゃないぞ

これが80年代アニメ業界の(ほぼ)真実だ!

デザイナー 永野護 推薦!!

——

マンガ・アニメ・映画・文芸……あらゆるジャンルを股に掛けて、新たなメディアミックスの技法を切り拓いてきた稀代の編集者・井上伸一郎。「おたく第一世代」として「鉄腕アトム」や「ウルトラマン」「仮面ライダー」に心を躍らせた幼少期から、伝説のアニメ雑誌「アニメック」編集部在籍時代、角川書店における「ニュータイプ」「少年エース」の創刊、そしてKADOKAWA代表取締役副社長時代までを余すところなく綴った本書は、「好きなものを否定されたくない」という「おたく」の信念に導かれたひとりの人間のライフヒストリーにして、比類なき「おたく文化史」である! 宇野常寛による解説を各章末に所収。

カバーイラスト:CLAMP

聞き手・解説:宇野常寛

感想

カバーイラストがCLAMP??

もうそれだけでこの本の著者、井上氏が凄い人だとわかる。

自身も中二病発症時代に大変お世話になったニュータイプを創刊した人であるらしく、その時のコンセプトが何故に自身の願望にフィットしていたのかの話が大変興味深く読めた。

そして中二病が発症して症状が加速度的に促進した時に出会い、完璧に治らない状態となったパトレイバーの話も興味深く読ませてもらった。

劇場版と漫画版のコンセプトの違いを感じられなかった事に愕然。

さらに長野護氏のFSSの前の連載の話が出ていたりと、俺ってば結構創刊に近い頃から読んでいたんだなと感慨深く感じてもいた。

そしてFSS。

まだ続いているんだもんな、表紙の紙の質からして別格だったあの作品。

再チャレンジしてみるか?

そして、五輪の賄賂で裁判中の角川歴彦氏の功績もこの本は教えてくれた。

ロードス島戦記。

大変お世話になりました。

キャラデザとかかき集めたもんな、、

あんな風に描きたいと思って没頭した時もあったが、自身には全く才能が無かったな。

そんなオタク文化を綴ったこの一冊。

ハッキリ言って最高でした。

星海社の本ってこう言うのがあるから油断出来ない。

相性が良いのだろう。

最後までお読み頂きありがとうございます。

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

備忘録

プロローグ

「東京国際アニメフェア」ボイコット

東京都青少年健全育成条例改正案への反発

2010年11月、東京都知事石原慎太郎が主導した条例改正案に対し、井上伸一郎は表現規制の過剰さに強い危機感を抱いた。改正案は、18歳未満に見えるキャラクターを描いたマンガやアニメなどを対象にエロティックな表現を規制する内容であり、井上はこれが表現の自由を侵害するものと断じた。作家や出版社への聞き取りが行われないまま、急ぎ可決されようとする流れに対し、彼は出版界の一員として抗議を決意した。

「東京国際アニメフェア」不参加という抗議手段

井上は角川書店社長として、2011年開催予定の「東京国際アニメフェア」への出展を取りやめる決断を下した。その理由は条例改正を推進する石原都知事の矛盾した姿勢に対する抗議であった。かつてアニメを利用しつつ、その文化を軽んじるような都知事の態度が続いており、不信感が積み重なっていたことも背景にあった。フェア不参加は注目を集める明確なメッセージとなり、マスコミや一般の関心を条例問題に向ける一石となった。

アニメコンテンツエキスポの立ち上げ

井上はアニプレックス社長夏目公一朗と連携し、「アニメコンテンツエキスポ」の構想を開始した。2010年12月、アニメ制作会社の代表らが集まり、新たな展示会型イベントの開催が即決された。会場は幕張メッセに決定し、奇しくも「東京国際アニメフェア」と同日開催となった。この新イベントには、条例に反対してアニメフェア不参加を表明した企業が次々と加わっていった。

震災による中止と都知事の反応

2011年3月11日の東日本大震災により、「アニメコンテンツエキスポ」は中止を余儀なくされた。復興への資源集中が求められる中、イベント開催は倫理的に困難と判断された。しかし、この決断に対し、石原都知事はネット番組で嘲笑とも取れる発言を行い、井上はその態度に強い疑念を抱いた。

反対運動の拡大とコミック10社会の結成

角川書店に続いて、他の大手出版社もアニメフェアへの不参加を表明し、最終的に10社で「コミック10社会」が結成された。彼らは条例改正案の進行過程や都知事の姿勢に対し、共同で声明を発表した。これにより反対運動は拡大し、条例の運用は慎重なものとならざるを得なかった。

都との交渉と「AnimeJapan」への統合

石原都知事の辞任後、現場スタッフを中心に「アニメコンテンツエキスポ」と「東京国際アニメフェア」の統合が模索され、「AnimeJapan」が誕生した。新イベントは東京都を運営主体から外し、アニメ業界による自主運営を実現した。井上はこの合流を現場の努力の成果として肯定的に捉えていた。

表現の自由とその限界に対する考察

井上は表現規制との戦いを通じて、表現の自由の価値と責任について再認識した。同時に、差別表現や性的ディープフェイクなど、「表現の自由」の名の下に行われる逸脱行為には明確に線引きをすべきと主張した。作り手は社会的責任を常に意識すべきであるという信念を強調している。

「おたく第一世代」としての原点

井上は自らの怒りの根源を、幼少期に蔑まれてきたアニメやマンガへの愛情に見出していた。弱く小さかった文化が大輪の花を咲かせた今、かつての否定に抗う姿勢が、自身の行動原理となっていたのである。

解説

おたく/オタクの成熟と「社会」との距離感について

表現規制への抗議としてのボイコット

2010年の『東京国際アニメフェア』不参加は、表現の自由を巡る論争の渦中に生まれた文化的行動であった。当時、国はアニメやマンガ、ゲームなどのオタク文化を有望な輸出産業と見なしていた一方で、昭和前半生まれの世代を中心に偏見が根強く残っていた。石原慎太郎都知事の発言や「東京都青少年健全育成条例改正案」は、こうした偏見を公的に表出させたものであった。井上伸一郎はこれに対して、業界関係者の連帯による初の本格的な社会的アクションを主導したのである。

抗議から提案へ──建設的行動の展開

井上らの行動は単なる抗議にとどまらず、自ら代替となるイベントを創出することで、具体的な提案を示す建設的な試みとなった。国家による文化政策に対し、盲目的な従属でも感情的な反発でもなく、現実的な実行力によって対抗した点が注目された。『AnimeJapan』の誕生は、オタク文化の担い手が自らの意思で未来を切り拓こうとした象徴的事例であった。

押井守の世代意識と都市への批評

1989年のインタビューにおいて、押井守は『機動警察パトレイバー the Movie』を通じて、東京という都市の変容に対する世代的な責任と、それへの応答を語っていた。変化のスピードに感覚が追いつかず、都市の形態に不安を覚える若者たちの内面を描写しながらも、ヒステリックな否定ではなく、新たな生き方の模索を志向していた。

おたく第一世代の文化的距離感

押井より若い世代にあたる井上は、ゆうきまさみや出渕裕らと同じく「おたく第一世代」と呼ばれる世代に属していた。この世代は「新人類」と称された都市のストリートカルチャー系文化とは異なり、マンガやアニメを核とする全国的なメディア文化に親しんでいた。政治を否定的に捉える「新人類」に対し、「おたく」はファンタジーを通じて愛や正義といった価値観を肯定的に受け止めていた。

新しい政治との関わり方の表明

このような文化的背景から生まれた『東京国際アニメフェア』ボイコットは、全共闘的な自己目的化された抵抗でもなければ、「逃走」としての文化享受でもなかった。おたく第一世代は、現実社会と一定の距離を保ちながら、自分たちの手で新たなステージを構築するという道を選んだのである。現実に即した対案の構築という実践を通して、社会との関係性を再定義した姿勢は、独自の成熟の証であった。

1959-1977

少年の夢、おたく第一世代が見てきたもの

子供時代とロボットアニメとの出会い

井上伸一郎は幼少期、アニメ『鉄人28号』『マグマ大使』『宇宙少年ソラン』などに魅了され、ロボットアニメというジャンルに強い関心を持つようになった。テレビまんがという形で供給されていたこれらの作品は、子供向けながらも強烈な印象を与える内容であった。特に『ジャイアントロボ』には深い愛着を抱き、関連する商品を熱心に集める少年期を送った。

テレビまんがとグッズ文化の発展

1960年代から70年代初頭にかけて、玩具会社とテレビ局の提携によって、多くの「テレビまんが」が制作され、キャラクターグッズが多数展開された。グッズ収入が作品の命運を握る構造が形成され、作品人気がグッズ売上に直結する状況が続いた。井上はそのような市場構造の中で、消費者としても編集者としてもこの変化を実感していた。

ロボットアニメの隆盛とリアル志向の転換

1970年代後半、『機動戦士ガンダム』が登場し、リアル志向のロボットアニメが一世を風靡した。これまでの勧善懲悪を軸とした作品とは異なり、戦争の現実や人間ドラマに重きを置いた内容が新鮮さをもたらした。ガンダムはプラモデルなどの商品展開でも成功し、アニメと商品の一体化がより強固なものとなった。

出版社時代の編集経験とメディアミックス観の形成

井上が角川書店に入社して以降、アニメや小説、映画など複数のメディアを連携させたプロジェクトに関わるようになった。編集者として『スレイヤーズ』や『ロードス島戦記』などのヒット作に携わり、ライトノベルとアニメのメディアミックス展開が一つの成功パターンとして確立された。作品の世界観やキャラクター性を複数の媒体で展開することで、読者や視聴者の熱量を高める手法が磨かれていった。

角川グループ再編とメディア連携の深化

角川グループの再編に伴い、出版社からメディアコンテンツ企業への転換が進められた。井上はこの動きを主導する立場として、出版・映像・ゲームなどの各部門を統合的に活用したメディアミックス戦略を進めた。特に『涼宮ハルヒの憂鬱』や『らき☆すた』のように、原作とアニメ、関連商品、ファンイベントを連動させた展開は業界でも注目を集めた。

ファンとの距離感と熱量の変容

時代の変化と共に、ファンの在り方も変化した。かつては作品を受動的に享受していたファンが、SNSや二次創作を通じて能動的に作品世界に関与するようになった。井上はこうした変化を歓迎しつつも、過剰な忖度や同調圧力がクリエイター側に制約を与える可能性にも危惧を抱いた。作り手と受け手の健全な関係性が維持されることの重要性を認識していた。

メディアミックスという概念の変遷

初期のメディアミックスは、単なる広告手段や販売促進の一環として扱われていたが、現在では作品の世界観を多層的に展開する本格的な表現手法へと進化した。井上はこの変遷を、自身のキャリアと重ね合わせながら分析し、メディアミックスとは作品そのものに新たな命を吹き込む行為であると捉えていた。

出版業界への提言と未来への展望

井上は、出版業界が過去の成功体験に安住せず、メディア間の連携を柔軟に取り入れていく必要性を強調した。紙の本だけにこだわらず、デジタル、映像、音声など、多様な表現形態を積極的に取り入れることで、作品のポテンシャルを最大限に引き出すことができると考えていた。未来のクリエイターや編集者たちには、ジャンルやメディアの境界を越えて、新たな物語の可能性を切り拓いてほしいと願っていた。

解説「テレビまんが」の時代

「テレビまんが」の成立と共有された文化

井上は、かつて「テレビで放送していること」が社会の共通認識であった時代を振り返り、「テレビまんが」という言葉が子供向け番組全般を指すものであったと回顧した。当時はアニメや特撮、海外の人形劇やテレビドラマが一括りにされ、同じ目線で子供たちに視聴されていた。これらは高度な娯楽性をもちながら、ジャンルの境界を越えた表現が自然に受け入れられていた世界であった。

60〜70年代の「若い」メディアと社会背景

この「テレビまんが」の隆盛は、戦後生まれの団塊の世代とその子供世代が社会の中心となりつつあった60年代から70年代の、若者と子供が主役であった時代と重なっていた。メディアとしてのテレビはまだ未成熟で混沌とした表現の場であり、新しいアイディアが無秩序に流れ込む、荒削りでジャンクな魅力をもつ領域だった。

ジャンル越境の感性とその源泉

黎明期のテレビ番組は、アニメ・特撮・海外ドラマといった区別があいまいなまま、視聴者に受け入れられていた。このジャンルを越えた雑食的な視聴態度が、やがて「おたく第一世代」の感性を形成し、80年代以降のオタク的想像力の土台となった。表現形式や制作国を問わずに混在したこの経験が、独特の越境的な感覚を育んでいたのである。

失われた越境性と90年代の断絶

しかし、80年代後半にはこの感性が一度後退した。井上が中学生だった90年代初頭には、特撮は幼児向けと見なされ、オタク内でも軽蔑される対象となった。同様に、少女マンガが少年たちに読まれることも稀で、嗜好の垣根が強まっていた。この時期、「テレビまんが」が持っていたハイブリッドな文化的感性は顕著に後退し、団塊ジュニアやその下の世代に影響を与えることとなった。

「おたく」と「テレビまんが」の精神的分断

井上は2000年代後半にテレビドラマや実写映画を批評対象とした際、アニメやマンガ、ゲームを好む同世代のオタクたちから反感を買った経験を述べていた。これは、もはや雑食性やジャンル越境的な視点がオタクの中から失われていた証左である。かつての「おたく」文化の根底にあった「テレビまんが」的な精神が、この時期を境にして徐々に消えていったと認識していた。

黎明期のテレビ文化の功罪とその遺産

井上は、「テレビまんが」が生み出した感性が、意識的に作られたものではなく、若く未成熟だったテレビという媒体が結果的に生んだ偶発的な文化であったと語った。だからこそ、その時代精神は強く刻印されており、「おたく」文化への移行に際して、何が残り、何が失われたのかを自身の回顧録を通じて無意識に描いてしまっていると述懐していた。

1978-1984

アニメ雑誌「アニメック」の時代

アニメ雑誌の誕生と発展

虫プロ商事と虫プロアニメルームの始動

1960年代中頃、虫プロ商事は『鉄腕アトム』の成功を背景に、アニメ制作と商品展開を連動させる手法を模索していた。アニメルームという部署を立ち上げ、マンガ家たちに絵コンテを依頼し、商品用イラストの原画も手がける体制を整えた。これが後のアニメ誌編集部につながる布石となった。

キャラクター商品と出版の両輪展開

アニメキャラクターの商品展開において、アニメルームは玩具会社と連携して商品の監修を行った。虫プロはライセンス管理や販促に力を入れ、雑誌『COM』の発行も始めたが、読者層が限られたため商業的には成功しなかった。それでもアニメ関連の出版物への意識は高まっていた。

東映動画との違いと意識の差

当時、東映動画はディズニーに学んだ作画中心の制作手法を重視し、商品展開に対して消極的であった。一方、虫プロはキャラクターを活かした総合的なメディア展開を重視し、制作現場と商業戦略が密接に連動していた。この意識の差がのちのアニメ文化の発展に大きく影響を与えた。

学年誌・テレビランドとアニメ情報の登場

1970年代初頭、講談社の『テレビマガジン』や小学館の学年誌がアニメ特集を掲載し始めた。これらは主に幼年層向けであったが、アニメの情報やキャラクター紹介を扱う先駆的存在となり、のちのアニメ誌創刊の土壌を形成した。

アニメファンとパロディの萌芽

1970年代中頃、アニメファンたちによる二次創作活動が活発になった。自主制作のファンジンやパロディマンガが登場し、ファン文化の発展を後押しした。とりわけ『宇宙戦艦ヤマト』のヒットがファン活動を可視化し、メディア側もそれに反応し始めた。

アニメ雑誌創刊の動きと部数競争

1978年、徳間書店の『アニメージュ』創刊を皮切りに、集英社の『月刊アニメディア』、学研の『アニメック』が相次いで登場した。これらは創刊当初からアニメの情報提供とファン文化の媒介を担い、アニメ産業の盛り上がりを支える存在となった。部数競争も激しく、編集方針や誌面構成に各社の個性が反映されていった。

ファンと制作現場をつなぐ誌面構成

アニメ誌はキャラクター紹介や放送スケジュールだけでなく、制作スタッフのインタビューや設定資料、読者投稿コーナーなどを設けた。これにより、アニメファンと制作現場の距離は縮まり、読者の知識欲と参加意識を刺激した。

メディアミックス戦略の前線へ

1980年代に入り、アニメ誌は単なる情報誌にとどまらず、アニメと他メディアをつなぐプラットフォームとして機能した。小説連載やレコード、ゲームなどの関連情報を扱い、メディアミックス戦略を加速させた。誌面はますます多角化し、アニメという文化の拡張装置となった。

雑誌編集者の役割とファンカルチャーの形成

編集者たちは単なる情報提供者ではなく、作品とファンをつなぐ仲介者としての役割を果たしていた。読者からの熱烈な投稿や人気投票などが反映され、誌面にファンの声が色濃く現れた。編集者自身もファン文化の一部となり、読者と共にアニメの時代を作っていった。

衰退と再編を経ての現在

1990年代以降、テレビアニメの多様化とネット情報の台頭により、アニメ雑誌の影響力は次第に低下した。誌面内容も変化し、専門性よりも総合娯楽性を重視する傾向が強まった。現在では一部の雑誌が形を変えながら存続しているが、かつての影響力を持つ媒体は少なくなっている。

アニメ雑誌の歴史的役割

アニメ雑誌は、制作現場とファンをつなぎ、キャラクターと作品の価値を高め、アニメ産業を支えた文化装置であった。出版の枠を越え、イベントやグッズ販売と連動する中で、アニメというジャンルの社会的認知を広げる一翼を担ったことは間違いない。

解説「アニメック」の頃

遅れてきた『アニメック』読者の追憶

函館での偶然の出会い

語り手は高校時代、函館の古本屋で偶然に『アニメック』と出会った。彼は90年代前半のオタク文化よりも1980年代のアニメに惹かれており、特に富野由悠季作品に傾倒していた。高校の寮から20分かけて通ったその古本屋には、80年代のアニメ雑誌やアイドル雑誌が大量に揃っており、その中でも活字中心の『アニメック』が彼の心を強く捉えた。

誌面の内容と付録の魅力

『アニメック』には、レンタルビデオで見たアニメに対する自分の考えと近い視点が活字として存在しており、編集記事だけでなく投稿欄にも感動を覚えた。店では雑誌購入者に付録が選べるというルールがあり、それも楽しみの一つであった。『アニメージュ』の付録だったが、押井守のティーチ・イン再録冊子に出会った際には涙を流すほど感激した。

誌面を通じた視野の拡張

『アニメック』の池田憲章による特撮紹介記事やゼネプロのパロディマンガなどから、新たな視点や批評性を学び、特に『Ζガンダム』後半の記事に込められた編集者の葛藤にも共感を覚えた。『イデオン大事典』の付録すごろくでは、寮仲間と盛り上がった経験が記憶に残っている。

井上氏との偶然の縁

大学進学後、『赤毛のアン』特集をきっかけに高畑勲版を全話視聴し、演出についての認識を深めた。この特集の担当が井上氏であったと知ったのは十数年後であり、その縁から本書の聞き手を務めることとなった。自身の思い出を語る中で井上氏から直接編集に関わっていたと告げられたときは、驚きとともに感慨深さを覚えた。

アニメ雑誌が生まれた時代の熱

井上氏の語る当時の現場には、計画された戦略よりも、未熟でも新しいものを言葉にし共有したいという衝動があった。語り手はその情熱の渦中に居られなかったことを悔しみつつも、そこに理想化や願望が混じっていることを自覚していた。

時代の移り変わりと『ニュータイプ』の登場

80年代後半にはアニメブームが去り、「冬の時代」に突入する。アニメを語る場も、熱意の受け皿ではなく成熟を求められる存在へと変化していった。コンピューターゲームやライトノベルといった他領域との連携が求められ、その転換点として『ニュータイプ』の登場が挙げられていた。

1985-2006

ニュータイプ編集部とアニメ・コミック事業部の時代

ニュータイプ創刊と編集方針の革新

創刊準備と編集部の構成

ザテレビジョン編集部は麹町から水道橋の二階建てビルへ移転し、一階がニュータイプ編集部となった。永野護のイラストストーリーが『別冊ザテレビジョン 重戦機エルガイム2』に掲載され、その想像力の豊かさに著者は魅了された。『ファイブスター物語』は創刊前から連載が決定しており、小学館出身の井川氏の発案によるものであった。永野はマンガに慣れるため、創刊一年間『フール・フォー・ザ・シティ』を描いた。

誌名決定とプレゼンの裏側

1984年11月、角川春樹がアニメ映画『カムイの剣』公開に合わせアニメ雑誌創刊を命じた。佐藤良悦は誌名に「ニュータイプ」を強く希望し、浅野博孝と共に角川歴彦専務を飛ばして春樹社長に直接プレゼンを行い、了承を得た。歴彦は当初この誌名に否定的であったが、最終的に富野監督に誌名使用の許可を求め、苦労の末に承認を得た。

専門家との対立とアニメイト支持

歴彦は専門店の意見を真逆に実行し、アニメとマンガの両方に強い関心を示すアニメイトを重視した。浅野に全国のマンガ専門店の意見を聞かせた後、意図的に反する方針を取り、新興企業アニメイトの展開を支援する姿勢を明確にした。

創刊当日の反響と初期評価

1985年3月8日、「ニュータイプ」は「さよなら人類、ボクらは今日から新人類」というキャッチコピーで創刊された。初版26万部が書店に並び、数日で売れ行きが確認された。創刊記念の会での評価は自己採点65点、実売率は68%であった。A4ワイド版の誌面を活かしきれなかった点が課題とされ、誌面構成の試行錯誤が続いた。

誌面改良と視覚重視の方針

読者のテレビ視聴やビデオ視聴環境の変化に伴い、セル画の大きな掲載が必要と判断された。ハリウッドの俳優やモデルのように、セル画をポートレートとして扱う方針が定まり、高品質な描き下ろしを依頼する体制が整えられた。

セル画の美学と写真へのこだわり

セル画表現の進化

『アニメック』時代に評価されたセル画表紙が、岡田斗司夫により否定されたことが契機となり、逆にセル画の美しさを追求する方向へ進んだ。彩色は中山久美子が主に担当し、素材にはリスマチックセルも活用された。

アニメーターとの連携と技術習得

庵野秀明らから技術指導を受け、現場との密なやり取りを通じて描きおろしの質を向上させた。画像や原稿を自ら取りに行き、彩色・編集・レイアウト依頼まで一人で担当した。

ポートレート写真への意識改革

編集長の良悦の方針により、インタビュー写真の質にも重きを置くようになった。創刊号でのりんたろう監督や富野監督の写真をはじめ、撮影構図にも編集者の意図を反映させた。ポートレート写真の構図にも強い関心を持つようになり、押井守の写真では雨の商店街で何度も撮影が繰り返された。

編集者の姿勢と偏見排除

編集者として偏見を持たないことが最も大事だとされ、作家の既成概念を覆す柔軟性が求められた。アニメとマンガに対する社会の偏見が、表現規制の根源であるとの認識が共有されていた。

芸能事務所との関係と時代背景

アニメ好きを公言できない芸能人も多かったが、ニュータイプではアイドルとのタイアップ企画も積極的に行われた。現在のアーティストたちがアニメと連動して国際的に活躍していることを鑑みれば、過去との対比が鮮明である。

『ファイブスター物語』と連載の革新

連載開始と背景

1986年4月号より『ファイブスター物語』の連載が開始された。初回から年表を含むピンナップが付属し、編集部の期待が伺えた。アニメ誌の構造的な制限を超えるため、オリジナル連載の強化が急務とされ、その象徴としてこの作品が選ばれた。

永野護の制作姿勢と設計美

永野は若いうちにストーリーを蓄積すべきとの信念のもと、ノートに緻密な構想を記録した。複雑なメカや衣装のデザインはラフを用いず、完成形を直接描き出すという手法であった。1986年8月号では大量の設定資料が別冊付録としてまとめられ、現在のデザイン集の原点となった。

読者反響と販売実績

1988年4月号ではコーラス3世の最期が描かれ、発売前から読者が書店に列を成した。作品の影響は読者にとっても圧倒的であった。

メカデザインと歴史的影響

ザクの元祖が1964年の『ビッグX』であるとの指摘から、永野のレッド・ミラージュに至るまで、ロボットデザインの系譜が語られた。デザインの変遷には、手塚治虫→富野由悠季→永野護という系譜が見て取れる。

作品の進化とデザイン哲学

2012年の『ゴティックメード』により、メカの名称とデザインが刷新された。永野にとっては旧デザインの継続に耐えられず、作品そのものがデザインであり、音楽的表現でもあると位置づけていた。原稿が音を持つイメージという独自の世界観が形成されていた。

ガンダムシリーズと編集の関与

『Zガンダム』の導入と反響

『ニュータイプ』は『カムイの剣』に合わせ創刊されたが、編集部は『Zガンダム』の特集を重視した。『ガンダム』の続編として企画されたこの作品は、既存ファンには受け入れられにくかったが、新世代からは支持された。

『ZZガンダム』と富野監督の葛藤

続編『ZZ』では明るい作風が採られたが、監督はスポンサーとの関係に苦悩していた。終了後にはその苦悩から解放された様子が見られた。

『逆襲のシャア』と物語の決着

劇場版『逆襲のシャア』では、富野監督が再びシャアを敵役とし、アムロとの因縁に決着を付けた。『Z』のリベンジとも言える内容であり、新旧キャラクターの対比構造が強調された。シリーズ終了の噂もあったが、好評を得て継続が決定した。

文庫化プロジェクトの始動

これら一連のガンダム作品に関わる中で、著者には富野作品を角川文庫に収録する新たな任務が課された。

富野作品の文庫化と青帯の誕生

1987年初夏、水道橋の「ザテレビジョン」にサンライズの福島部長が訪れ、富野監督の小説を角川文庫に移す提案を行った。富野はアニメだけでなく、小説でも認められたいという願望を抱いており、この背景には1980年代のSF界における小説とアニメの格差意識があった。角川歴彦専務はこの提案を受け、イラストを多用し、緑帯と差別化した青帯の新シリーズを企画した。これがライトノベルの先駆けとなる青帯である。

『ロードス島戦記』とライトノベルの始動

角川書店の子会社であるメディア・オフィスは「コンプティーク」誌上の人気企画『ロードス島戦記』の「リプレイ」を小説化し、角川文庫に組み入れる計画を進めた。編集者の判断で初稿をボツにし、再構成されたこの小説は、RPGの設定を保ちつつ文学としても完成度を高め、1988年に発売され大ヒットを記録した。この作品がライトノベル第1号とされている。

ガンダム文庫化と青帯の展開

『機動戦士ガンダム』文庫版は1987年10月に青帯第1号として発売され、続けて『Zガンダム』や『逆襲のシャア』の小説も刊行された。特に『逆襲のシャア』はアニメージュ連載と競合したため、新たに『ベルトーチカ・チルドレン』として書き下ろされた。この作品にはアムロが父親になるという未発表設定が含まれていた。

青帯のレーベル化とスニーカー文庫誕生

青帯はその後、アニメ・ゲーム系の作家を中心に展開され、1989年に「スニーカー文庫」として正式にレーベル化された。営業部に青帯を説明する際には、歴彦専務の「立川文庫」の一言が古参社員の理解を得る助けとなった。

富士見ファンタジア文庫の創刊と社内対立

富士見書房では角川春樹の指示により、新レーベル「富士見ファンタジア文庫」が1988年に創刊された。編集部は人気イラストレーターを確保するため、イラストにも印税を支払う新方針を採用したが、本社文芸部門からの強い反発を受けた。編集者の涙ながらの訴えにより、結果的に方針は維持され、レーベル存続が可能となった。

ザテレビジョンの危機と「ChouChou」の創刊

編集者は女性誌「PEACH」の赤字を削減する任務を受け、試行錯誤の末、赤字圧縮には成功したが、黒字化には至らず休刊となった。後継誌「ChouChou」は1993年に創刊され、バブル崩壊後の雑誌市場において成功を収めた。

バンダイビジュアルとの接点とアニメ事業への傾倒

編集者は『ウルトラマンパワード』や成田亨の新ヒーロー『ネクスト』の企画に関わり、特撮業界とも接点を持った。また、平成ガメラの企画会議にも間接的に関与し、企画の重要性を再認識した。

角川春樹逮捕と歴彦の復帰

1993年、角川春樹が薬物関連で逮捕され、社内は混乱したが、編集者は冷静に対処し、メディアワークスを立ち上げた歴彦が角川書店の新社長に復帰したことにより、再び角川に残る決断を下した。

「少年エース」創刊とエヴァンゲリオンの展開

「少年エース」は1994年に創刊され、『B’TX』や『クロスボーン・ガンダム』などを連載し、アニメとの連動を図った。庵野秀明が手がける『新世紀エヴァンゲリオン』の企画が編集者に強い印象を与え、貞本義行による漫画連載が実現した。アニメは1995年に放送され、社会現象となった。

エヴァンゲリオン劇場版と二段構えの公開戦略

劇場版は制作の遅れにより、前後編に分けて公開されることとなった。編集者は記者会見の準備を担い、春の『シト新生』、夏の『Air/まごころを、君に』がそれぞれ公開され、大成功を収めた。

メディアミックスの定義とキューブ理論

編集者は出版と映像を融合させるメディアミックスを「点を線に、線を面に、面を立体(キューブ)に、さらに4次元化する」と定義した。出版物と映像作品、グッズやイベントなどを組み合わせ、ファンの接点を増やすことがメディアミックスの本質であるとした。これが企業収益の持続と作品寿命の延長に寄与すると認識した。

デジタル化とメディアミックスの変遷

ジェンダーを超える読者の変化

かつて漫画雑誌は読者の性別や年齢層によって分類されていたが、デジタル化によってその境界は曖昧になった。電子書籍やネット書店の普及により、男性読者が少女漫画を、女性読者が少年漫画を気兼ねなく購入するようになり、作品のジェンダーレス化が進行した。この変化はアニメ企画にも影響を及ぼし、女性向け原作のアニメ化が容易になった。ロマンス・ファンタジー作品の台頭もその流れの一端であった。

映像配信と興行収入の増加

映像のサブスクリプション・モデルは購入のハードルを下げ、多くのユーザーが作品に触れる機会を得た。その影響で『名探偵コナン』シリーズの興行収入は急増し、過去作の一気見や公開前の予習が観客数の増加を後押しした。デジタル環境が劇場観客を増やす循環を生み出したことに加え、シネマコンプレックスの展開も人気作の成功を支えた。

作品のロングライフ化と配信モデル

映像配信では視聴回数や総視聴時間が重要指標となるため、長編作品が有利となった。以前は高額なパッケージ販売が主流であったが、現在では人気作品が複数期にわたって制作されることが当たり前となった。このロングライフ化もまた、デジタル化によって可能となった。

アニメ・特撮のメディアミックスの起点

手塚治虫が『バンビ』を独自に漫画化した事例などを除き、日本のメディアミックスの本格的な始まりは1960年の実写ドラマ『快傑ハリマオ』と考えられる。プロデューサー西村俊一がテレビドラマと同時に漫画展開を始めた事例であり、明確な意思のもとに異なるメディアを同時に展開した。石ノ森章太郎による漫画版はドラマと相互に影響し合い、メディアミックスの成功例として語られる。

アニメ制作への本格参入と組織改編

『ニュータイプ』や『少年エース』の成功を背景に、角川書店はアニメ・コミック事業部を発足させた。安田猛が加わることでアニメ事業の本格化が進み、初の製造化権獲得作品となる『ゲートキーパーズ』の成功によって、角川はアニメ幹事会社の地位を確立した。

『ケロロ軍曹』によるキッズアニメへの挑戦

『ケロロ軍曹』は、マニア層と子ども層の両方を狙ったキッズアニメとして成功を収めた。玩具会社との連携によって放送枠を確保し、テレビアニメは長期にわたり放映された。マトリックス理論に基づくファン層拡大戦略は、この作品で初めて本格導入され、後の『文豪ストレイドッグス』にも応用された。

角川アニメ事業の柱『涼宮ハルヒの憂鬱』の成功

京都アニメーションとの連携により、角川は『涼宮ハルヒの憂鬱』の制作に成功した。特にED曲「ハレ晴レユカイ」のネット拡散がブームを引き起こし、初のネット主導でブレイクしたアニメとなった。続く『らき☆すた』も高評価を受け、角川アニメの地位を確立した。

リーマンショックと配信市場の台頭

2008年のリーマンショックは北米のパッケージ販売に大打撃を与えたが、その結果として映像配信市場が急成長する転機となった。旧来の売り場が失われたことで、新たな配信ビジネスへの移行が進んだ。

『ガンダムエース』創刊と一誌集中戦略

サンライズからの提案を受け、『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』の連載を軸に、単独コンテンツで構成される新雑誌『ガンダムエース』を創刊した。アニメファンだけでなく、一般層にも浸透していたガンダムの力を背景に、この雑誌は成功を収めた。

細田守監督との出会いと『時をかける少女』

細田守が東映アニメーションを退社後、角川が『時をかける少女』のアニメ映画化を支援した。絵のエピソードやタイムリープのアイテム導入など、細田の構想に編集側が支援し、作品はロングラン上映と高評価を得た。キャラクターデザインには貞本義行が起用され、メディアミックスの成功に大きく貢献した。

スタジオ地図の設立と未来への布石

『時をかける少女』以降も細田監督との関係は継続され、2014年には日本テレビ・KADOKAWA・スタジオ地図の三者によってスタジオ地図LLPが設立された。これにより、安定した制作体制と持続的な作品開発の基盤が築かれた。

解説「おたく」から「オタク」へ

オタク文化と角川的変遷の20年

幼少期からライトノベルへの接続

著者は1985年から2006年の20年間、リアルタイムで角川が築いたオタク文化を享受して育った世代であった。80年代後半から90年代にかけて、アニメよりもコンピューターゲームがオタクの関心の中心となり、ファミコンからスーパーファミコン、次世代機戦争と続く中で、『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』などのRPGを経由し、剣と魔法の世界観を求めてライトノベルへ移行した。特に『ロードス島戦記』や『風の大陸』などを通じて小説に親しむ読者が増加した。

アニメ小説と『ガンダム』の衝撃

著者自身は富野由悠季による『ガンダム』シリーズの小説版に影響を受けた。アムロとセイラの関係や戦死、『閃光のハサウェイ』の衝撃的な結末など、子供ながらに強烈な印象を受け、富野作品に深く傾倒した。この時期、小説には論文のような序文があるという誤解すら抱いていた。

『ニュータイプ』と多様な文化への接触

中学3年の頃、『機動戦士Vガンダム』放送を契機に雑誌『ニュータイプ』を購読し始めた。アニメの冬の時代が終わる前でありながら、同誌にはアニメ以外の記事も多く掲載され、Macintoshや岡崎京子、安室奈美恵など多様な文化を知る契機となった。これは作り手たちが自らの好きなものをユースカルチャーに位置づけようとした結果であり、アニメ不在の誌面を補う意図もあったと考えられる。

角川と「オタク」文化の成立過程

かつての「テレビまんが」を見て育った世代が作り手となり、アニメの求心力が弱まる中、コンピューターゲーム、マンガ、ライトノベルといったメディアが加わって「オタク」文化が成立した。その中心には角川書店と、そこから派生したメディアワークスなどの「角川的」企業群が存在した。

『エヴァンゲリオン』の襲来と新時代の幕開け

1995年、『新世紀エヴァンゲリオン』が登場し、巨大なインパクトを与えた。この作品を軸に、大月俊倫プロデューサーのキングレコードと井上伸一郎を中心とした角川書店が、90年代後半のアニメブームを牽引した。『スレイヤーズ』やあかほりさとる作品、他社作品も含めたムーブメントが形成され、声優のアイドル化も進行した。

消費文化としてのオタク定着

深夜アニメの常態化により、オタクは国産の新作を消費するだけで満足するようになった。同じ感性を持つ作り手による作品の消費が主流となり、「おたく」が持っていた広がりや総合性が薄れ、自足的な「オタク」文化へと変容した。

作り手世代の戦略と展望

章末では安彦良和と細田守のプロデュースが取り上げられた。一時代を築いたスターと将来を嘱望された若手が、良企画の枠を超えて長期的展望で支援されたことは、「好きなものを守る」という感性を超えた「攻め」の戦略であった。大人たちは、若いオタクたちが楽しむ遊び場の裏側で、より大きな何かを生み出し、遠くへ届ける計画を着実に進めていたのである。

2007-2021

角川書店社長、そしてKADOKAWAへ

アニメ・コミック事業部の成長と文芸部門への拡張

角川文庫60周年を控え、アニメ・コミック事業部は年商200億円規模に成長していた。その中で文芸編集部も統合され、著者はかつての屈辱をバネに、文芸部門を立て直す決意を固めた。就任直後には『ダ・ヴィンチ・コード』文庫版が大ヒットし、文庫事業への注力が始まった。

角川文庫の再定義とシリーズ戦略の導入

角川文庫の本質を「不良性」と再定義し、精神的に自由で反骨的な姿勢を打ち出した。ベストセラー依存から脱却するため、人気シリーズを育成する方針を採用。松岡圭祐、神永学、荻原規子らの作品が成功し、メディアミックスも活発化した。

ライトノベルから文芸への架け橋

三浦しをんや滝本竜彦を見出し、一般文芸とライトノベルの境界を曖昧にする新たな試みを行った。『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』や『NHKにようこそ!』の成功は、文章と装丁の両面で業界に変革をもたらした。

ノベライズの地位向上と細田守との連携

『EUREKA』の小説化で文学賞を受賞し、ノベライズが持つ可能性を証明した。細田守監督には自作映画の小説化を提案し、『おおかみこどもの雨と雪』以降の全作品で実現させた。これにより、映画と小説が相互に高め合うモデルが確立された。

児童文庫と学習書籍市場への進出

児童文庫の立ち上げではイラスト戦略とシリーズ展開を駆使し、シェア1位を獲得。続けて学習漫画や絵本分野に乗り出し、『どっちが強い!?』や歴史シリーズをヒットさせた。出版の新領域を開拓する姿勢が貫かれていた。

角川映画の再興とジャンル戦略

角川映画の実写部門も担当となり、ホラーや文芸エロスなどジャンル映画に注力。『貞子3D』や『Another』、壇蜜主演の作品群が話題を呼び、『赤×ピンク』ではLGBTQの描写も高く評価された。『ナミヤ雑貨店の奇蹟』では角川映画初の興収1位を記録した。

アニメとの連携と新たなメディアミックス

『君の名は。』への出資と事前文庫展開により映画と書籍の同時ヒットを達成。新海誠の作家活動との接続も成功し、メディアミックス戦略がさらに深化した。小説先行で映画需要を創出する逆転現象も生まれた。

大合併と組織改革による一体化の実現

2013年の大合併で9社を統合し、ブランドカンパニー制度を導入したが、非効率な体制を廃止し、ワンカンパニー化を断行。在庫管理もデジタル技術の進化により効率化され、在庫削減と返品改善に成功した。

KADOKAWAのDXと出版の未来

デジタル技術により書籍流通と重版の柔軟性が向上。電子書籍市場の拡大も出版業界に革命をもたらした。変化を受け入れる姿勢が、業績回復と組織改革を後押しした。

角川歴彦との信頼と対立

角川歴彦との長年の関係では、厳しい指摘と支援の両面があった。アニメの制作知識を持たなかった彼が猛勉強を重ね、やがて一家言を持つようになったことに敬意を抱いていた。『君の名は。』や『おおかみこどもの雨と雪』の評価には意見の相違もあったが、最終的には『Fukushima 50』で共作が実現した。

『Fukushima 50』の制作と反響

福島原発事故を描いた本作では、原発作業員を等身大の存在として描くことを重視した。脚本やキャラクター描写に細心の注意が払われ、リアルなスケールと強いメッセージ性を持つ作品となった。コロナ禍により劇場配信と並行する苦渋の決断を下したが、多くの賞を受賞し、富野由悠季監督からも高評価を得た。

KADOKAWAの終焉と新たな出発

2024年11月、ソニーによる買収報道に接し、KADOKAWAの旅の終わりを感じ取った。著者自身もENJYUを立ち上げ、新たな道へ進む決意を固めた。マンガやアニメの歴史を後世に伝えるため、大学でのアーカイブ研究にも尽力している。

表現の自由と未来への願い

エンターテインメントは不安定な世界の中での希望であり、表現の自由という刀を研ぎ続けねばならないと自覚していた。マンガやアニメが世界をつなぎ、平和を育む存在になることを願い、筆を置いた。

解説「オタク」はいかに「歳を重ねて」いくのか?

オタク文化の継承と井上伸一郎の軌跡

KADOKAWA買収報道とオタク文化の変質

2024年11月、ソニーグループによるKADOKAWA買収の報道が出た。この報道は日本のオタク文化が国際資本主義の文脈で語られる時代に突入したことを示していた。井上伸一郎はこの変化の最中で出版人として文化産業に深く関わることとなった。

次世代アニメ作家への支援と青年期の変化

80年代後半にはアニメージュからスタジオジブリが誕生したように、当時の角川書店は細田守や新海誠といった次世代のアニメーション作家を支援し、国民的な舞台を用意した。東京国際アニメフェアのボイコット事件もその一環であり、オタク文化の中心にいた若者たちが新たな世代を支える存在へと変貌していった。

「本」の流通システムの崩壊と懐古的文化の台頭

出版業界の再編とともに、近代日本の「本」の流通システムは崩壊しつつあった。高齢化社会の進展により、新たなカルチャー創出よりも懐古主義的な作品が支持される傾向が強まった。人々は他者の物語より自分の物語を語りたがる風潮が強まり、「他人の物語」に没入するスタイルは古びたものと見なされ始めていた。

井上伸一郎と「他人の物語」への執着

井上は「他人の物語」に対する飢えをもつ「オタク」の象徴的存在であった。外的評価よりも好きな対象に忠実であるというオタク的価値観は、彼の出版活動と社会への向き合い方を形作った。自身の美意識よりも外部への関心に重きを置くその姿勢は、社会との関係の中で独自の立場を確立していた。

オタク第一世代の高齢化と後続世代の課題

かつての「テレビまんが」世代は老いに差し掛かり、「オタク第一世代」である井上も60代半ばに達した。その後の「第三世代」も中年を迎えており、自身の世代がどのようにバトンを引き継ぐべきかを考える時期に突入していた。

次世代育成と「好きなものを守る」戦略の模索

次世代のクリエイターを育成する環境づくりと、愛する対象を守るための有効な手段を模索する必要があった。感情的な反発ではなく、冷静かつ戦略的な姿勢で文化の継承を図ることが求められていた。

オタク的価値観の歳の取り方とその行方

最も本質的な問いは「オタク」としていかに歳を重ねるかという点であった。家庭旅行よりもアニメ、職場の飲み会よりもゲームを優先する生き方を貫いてきた者たちが、今まさに「歳の取り方」を問われている。井上の回顧録には、そうした人間が「好きなこと」を仕事に変え、社会と格闘してきた軌跡が記されている。

世代を越えた文化の受け渡しと今後の課題

「テレビまんが」と共に育った世代が、時代とどう対峙してきたかが記録されているこの章では、それを見てきた次の世代がどのように遺産を受け取り、次代へ手渡すかという課題が浮き彫りとなっていた。社会との距離感と接し方、その角度が今まさに問われていた。

その他フィクション

Share this content:

コメントを残す