どんな本?

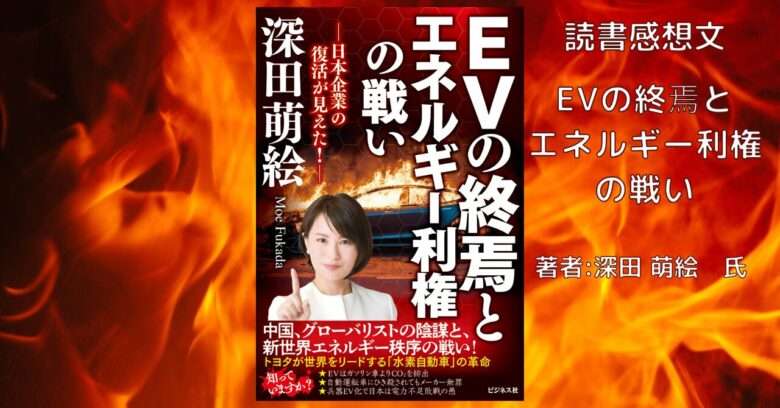

『EVの終焉とエネルギー利権の戦い』は、ITビジネスアナリストである深田萌絵氏によるノンフィクション作品である。本書は、電気自動車(EV)推進の背後にある中国やグローバリストの陰謀、新たな世界エネルギー秩序の変遷、そしてトヨタが主導する水素自動車の革命について詳述している。また、EVがガソリン車よりもCO2を排出する可能性や、自動運転車の法的責任問題、軍事分野でのEV化による電力不足のリスクなど、多角的な視点から現代のエネルギー問題を探求している。

主要なテーマと内容

• EV推進の限界:世界的なEV推進政策の転換期を迎え、トヨタ社長の発言やEVの火災リスクなどを取り上げ、EVの現状と課題を分析している。

• 自動運転技術の課題:自動運転車の現状やAIの誤認識による事故など、自動運転技術の限界と課題を検証している。

• エネルギー政策の裏側:日本の電力不足の背景や太陽光発電の利権構造など、エネルギー政策の裏側を解説している。

• 新たなエネルギー秩序:BRICSとG7の対立や米国のシェール革命など、国際的なエネルギー秩序の変化を考察している。

• 水素エネルギーの可能性:水素の特性や燃料電池の仕組み、そして水素社会の未来について展望している。

本書の特徴

本書は、EVや自動運転技術、水素エネルギーなど、現代のエネルギー問題を多角的に分析している。特に、EV推進の背後にある政治的・経済的な利権構造や、エネルギー政策の裏側を明らかにすることで、他の類書とは一線を画している。また、トヨタが推進する水素自動車の可能性を取り上げ、日本企業の復活の兆しを示している点も読者にとって興味深いポイントである。

出版情報

• 著者:深田 萌絵

• 出版社:ビジネス社

• 発売日:2024年11月22日

• ISBN-10:482842654X

• ISBN-13:978-4828426549

読んだ本のタイトル

EVの終焉とエネルギー利権の戦い

著者:深田萌絵 氏

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

あらすじ・内容

中国、グローバリストの陰謀と、

新世界エネルギー秩序の戦い!

トヨタが世界をリードする「水素自動車」の革命

【知っていますか?】

★EVはガソリン車よりCO2を排出

★自動運転車にひき殺されてもメーカー無罪

★兵器EV化で日本は電力不足敗戦の愚

■本書の主な内容

トヨタ社長怒りの会見/EVの火事になす術なし

自立型自動運転の限界/AI見間違いが笑いグサ

日本を脅かす電力不足の背景/太陽光発電利権の裏側

OPECがアメリカに反旗/中国「ロゴ」問題

浙江財閥の世界支配/水素の時代へ

なぜ、開発に力を入れたのがNROだったのか

感想

EVの終焉とエネルギー利権の戦い

ガソリン車規制と日本自動車産業の危機

日本政府が2035年までにガソリン車の新車販売を禁止すると発表し、日本の自動車産業は大きな打撃を受けることとなった。

特に、低燃費技術に強みを持つ国内メーカーにとって、この政策は市場の存続を揺るがすものであった。EV化の流れが加速し、部品点数の少なさから製造の容易さが注目された。

中国がこの機会を活かし、世界の自動車市場を席巻する可能性が指摘されていた。

EV推進の背景と利権の実態

欧米諸国は環境政策を名目にEVの普及を進めていたが、その裏には戦略的な意図があった。

特にドイツは日本のハイブリッド車を市場から排除し、自国の自動車メーカーを保護する狙いがあった。

さらに、中国もリチウムイオン電池の供給網を握り、EV市場を独占しようとしていた。

このような状況の中、日本政府が欧米の政策に追随することは、国内産業の競争力を失わせる結果を招く危険性を孕んでいた。

EVの技術的課題と環境負荷

EVは充電インフラの整備が必要であり、そのコストは膨大であった。

さらに、リチウムイオン電池の火災リスクや、廃棄時の環境負荷も無視できない問題として挙げられていた。

加えて、電気代の高騰が進む中、EVの維持費は決して安価ではなくなりつつあった。

これに対し、日本のハイブリッド車は低燃費で環境負荷も少なく、合理的な選択肢としての価値を持ち続けていた。

中国のエネルギー覇権と世界戦略

中国はEV市場を支配するため、リチウムやレアメタルの確保を進めていた。

さらに、送電網の国際接続を推進し、エネルギー供給を通じた影響力の拡大を図っていた。

欧米諸国が環境政策を理由に化石燃料の使用を制限する一方、中国はこの状況を逆手に取り、自らのエネルギー戦略を強化していた。

結果として、EV化の流れは中国の一極支配を助長する要因となっていた。

エネルギー政策の転換と水素の可能性

欧米のEV推進政策は次第に見直される傾向にあり、ドイツやアメリカでは内燃機関の存続を認める方向に動き出していた。

その中で、新たな選択肢として水素エネルギーが注目されるようになった。

日本も水素技術に強みを持っており、トヨタをはじめとする企業が水素燃料電池の実用化を進めていた。

エネルギー政策の多様化が求められる今、EV一辺倒の戦略ではなく、ハイブリッドや水素を含めた「マルチパスウェイ」が現実的な解決策となると考えられていた。

総評

本書は、EV推進政策の裏にある国際的な利権構造を鋭く指摘していた。

特に、欧米と中国の対立、日本の自動車産業の危機、リチウムイオン電池や太陽光発電の環境負荷など、幅広い視点から問題提起がなされていた。

著者の論調は刺激的であり、中国企業への批判も厳しいものとなっていた。

しかし、EVの限界や水素技術の可能性についての指摘は、今後のエネルギー政策を考える上で貴重な示唆を与える内容であった。

EVの普及が進む中で、日本がどのような選択をするべきか、本書は一つの視点を提供していた。

最後までお読み頂きありがとうございます。

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

備忘録

はじめに

ガソリン車の新車販売禁止と日本自動車産業への影響

2020年、日本政府は「2035年までにガソリン車の新車販売を全面禁止する」と発表した。この方針は、日本の自動車メーカーに衝撃を与え、業界全体にとって「死刑宣告」に等しいと捉えられた。低燃費のガソリン車開発に強みを持つ日本の自動車産業にとって、この政策は政府主導による経済衰退を意味していた。

EV化の波と中国の自動車市場支配の懸念

筆者は2015年頃から自動車メーカー向けに自動運転ソリューションを提供する仕事に従事していたが、世界的なEV化の流れに危機感を抱いていた。EVはガソリン車に比べて部品点数が3分の1程度に削減され、製造も容易である。そのため、技術のコピーが進み、中国が世界の自動車工場となる可能性が高まっていた。筆者はこうした流れに警鐘を鳴らしてきた。

日本経済における自動車産業の位置付け

日本の自動車産業は、GDPの2.4%を占め、就労人口では約550万人と全就労者の約10%に及ぶ。また、全製造業における自動車製造業の出荷額は約56兆円(17%)、設備投資額は約1.4兆円(26%)、研究開発費は約3.6兆円(29%)を占め、日本経済全体に大きな影響を与えていた。ガソリン車の新車販売禁止によって自動車メーカーが弱体化すれば、関連企業だけでなく、研究開発を主とする中小企業にも深刻な影響を及ぼすと考えられた。

脱炭素推進の流れとエネルギー政策の転換

脱炭素推進の流れが強まったのは、東日本大震災後の原発事故を契機としていた。原発反対運動が活発化し、東日本の原発は次々と停止された。同時に、脱炭素を掲げた政策により火力発電も厳しく批判され、自然エネルギーの導入が進んだ。太陽光、風力、水力発電が環境に良いという幻想のもと、火力発電は徐々に追いやられていった。

半導体不足と中国の自動車市場拡大

パンデミック後、世界各国は半導体不足によって自動車の減産を余儀なくされた。その結果、2023年には中国が世界最大の自動車輸出国となり、輸出台数は491万台に達した。その主力はEVであり、ガソリン車に比べて少ない部品で製造可能であるため、中国の自動車産業が急速に成長した。また、中国はドイツと協力し、日本車を市場から排除するためにEV推進を戦略的に進めていた。

エネルギー覇権と国際対立

ロシアのウクライナ侵攻によって、G7諸国とBRICSの対立構造が明確になった。資源を持たない国々は、化石燃料禁止を推進し、資源国を弱体化させる戦略を取っていた。ロシア制裁の影響で天然ガス価格が高騰し、欧州諸国では電気代の急騰が問題視された。一方、中国は各国の送電網を統合し、電力輸出ビジネスの拡大を進めていた。その中心にあったのは、中国国家電網という国営企業であり、EV推進が進むほど中国の影響力が増す仕組みとなっていた。

EV推進政策の見直しと各国の対応

電気代の高騰とEV産業の収益性の低さに苦しんだドイツは、EUの「2035年内燃機関車新車販売禁止」の方針を一部撤回した。米国でも、自動車業界団体が「2035年までに100%EV化は不可能である」と抗議していた。

日本の未来とエネルギー戦略の課題

日本はこのままEV推進を続ければ、自動車産業が打撃を受け、最終的にはエネルギー供給まで中国に依存する可能性が高まる。脱炭素政策という国際的な枠組みの中で、日本の自動車産業とエネルギー覇権がどのように生き残るのかが問われている。本書では、自動車業界の枠を超えた視点から、日本が取るべき戦略について分析し、警鐘を鳴らしている。

第 1章 E V推進はオワコン

EV推進政策の転換期

日本の大手メディアは長年にわたり、「世界が脱炭素を推進し、EV化が進む中で、日本は技術的に遅れている」と報じていた。しかし、実際にはその流れが転換期を迎えていた。日本の自動車開発現場ではEVに対して懐疑的な姿勢が強く、メーカーの技術者たちはEVの走行距離、重量、バッテリーの寿命、充電インフラの問題を指摘していた。特に都市部以外ではガソリン車とEVの二台持ちが必要になるため、需要が限られていた。また、日本のガソリン車は欧米製より低燃費で環境負荷が少なく、ハイブリッド車の人気も高かったため、EVの必要性は薄かった。

欧州の戦略とEV推進の背景

EV推進は日本の自動車メーカーを弱体化させるための欧州の戦略に過ぎなかった。日本の自動車は価格と燃費の両面で優れていたため、市場競争では欧州勢が勝てない。そこで、欧州は脱炭素政策を利用し、EV化を推進することで日本メーカーに打撃を与える戦略を取った。そのため、中国と協力してEVの普及を進めたが、その様相はある事件をきっかけに変化した。

半導体不足と中国の台頭

2021年の半導体不足により、日本、欧州、米国の自動車メーカーは半導体の調達が困難となり、生産台数を減少させた。一方で、中国の自動車輸出台数は2020年の100万台から2021年には200万台、2022年には300万台、2023年には490万台へと急増し、欧州勢は予想外の展開に動揺した。EV推進により日本を弱体化させるつもりだった欧州が、結果的に中国に市場を奪われたことに気づいたのである。

EV政策の見直しとエネルギー問題

炭素排出削減を目的にEVの普及を進めていた欧州各国だったが、市場の現実とエネルギーコストの上昇が問題となった。ロシアのウクライナ侵攻により、ガス供給制限が発生し、欧州の電気代が高騰した。ガソリンより電気が安いというイメージは崩れ、ドイツ政府は2022年に650億ユーロ(約9兆円)の補助金を出し、電気料金の上限を設定せざるを得なくなった。さらに、2023年には内燃機関車の全面禁止を撤回し、EV推進政策の見直しが進んだ。しかし、日本のメディアは依然として「日本はEV推進が遅れている」と報道し続けていた。

トヨタ社長の警鐘

2020年12月、日本政府が2035年までにガソリン車の新車販売禁止を発表した際、当時のトヨタ社長・豊田章男氏はオンライン記者会見を開き、この政策に警鐘を鳴らした。豊田氏は、日本はすでに電動化が進んでおり、世界でも最先端の水準にあると主張した。また、日本のエネルギー供給構造を考慮すると、EV化が必ずしも脱炭素に貢献するわけではないと指摘した。例えば、フランスの電力は89%が原子力や再生可能エネルギーで構成されるのに対し、日本は77%が火力発電であり、日本でEVを増やせば火力発電の依存度が高まり、結果としてCO₂排出量は増加するという現実があった。

EV普及のインフラ問題

EVの普及には膨大なインフラ整備が必要であり、充電ステーションの増設には最低14兆円、最大で37兆円のコストがかかると試算された。また、EVの製造時に必要な充放電試験では、EV1台につき一般家庭1週間分の電力を消費するため、大量生産にはさらに多くの電力供給が求められる。このような現実を考慮せずにEV化を推進することは、環境負荷を高めるだけでなく、日本経済にも悪影響を及ぼす可能性が高かった。

EVの火災リスクと安全性の課題

EVは消火が難しいという深刻な問題を抱えていた。ウォール・ストリート・ジャーナルでは「燃えるEV、最善の消火方法は『何もしない』」と報じられ、EV火災では消火にガソリン車の45~90倍の水を要することが指摘された。リチウムイオン電池は可燃性が高く、一度発火すると電解液と電極から酸素が発生するため、消火が極めて困難だった。さらに、事故時にはバッテリーから発生する有毒ガスへの対応が必要であり、消防士ですら消火方法を確立できていない状況であった。

自動車産業とEV化の影響

EV化の進行は、日本の自動車産業にとって深刻な打撃となる可能性があった。自動車関連の就業人口550万人のうち、EV化によって100万人が職を失うと推測されていた。日本の自動車メーカーは内燃機関技術を軸に発展してきたため、EV化が進めば、部品メーカーを中心に大規模な構造変化が求められることになった。

中国の自動車市場支配

2023年、中国は年間490万台の自動車を輸出し、日本を抜いて世界最大の自動車輸出国となった。中国の台頭は、単なる市場競争の結果ではなく、半導体供給のコントロールやEV政策を利用した戦略の結果だった。CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)革命が進む中、中国は自動車の通信規格を5Gで統一し、自動運転技術の要となる半導体市場を掌握していた。

EV推進の背後にある戦略

EV推進の背景には、欧州と中国の政治的な戦略があった。欧州は排ガス規制不正によるダメージを受けたドイツ車メーカーを守るため、中国と連携してEV化を進めた。中国の狙いは、世界のリチウム鉱山を支配し、バッテリー市場を独占することだった。EVは内燃機関車よりも部品点数が少なく、技術的な参入障壁が低いため、中国が市場を支配することが容易だった。

日本の対応と今後の課題

日本政府の政策はEV推進に傾倒しすぎており、自動車産業の強みを活かした戦略が欠けていた。欧州がEV政策を見直し始めたにもかかわらず、日本政府はハイブリッド車をガソリン車と同じ扱いにし、2035年の新車販売禁止方針を維持していた。トヨタをはじめとする日本の自動車メーカーはEV技術を持っていたが、現実的な需要を踏まえ、ハイブリッド車を主軸とする戦略を取っていた。しかし、日本政府の政策によって、産業全体が弱体化するリスクが高まっていた。

浙江財閥と台湾半導体産業の支配

台湾の半導体産業は、浙江財閥によって長年支配されてきた。浙江財閥は、戦前に国民党の指導者だった蒋介石の妻・宋美齢を支えたチャーリー宋を中心に形成されたコングロマリットであり、主に浙江省や江蘇省出身の実業家たちで構成されていた。国共内戦後、蒋介石とともに台湾へ移住し、その影響力を経済界に広げた。特に半導体産業では、TSMCを中心に浙江財閥の影響力が強まり、技術と市場を牛耳る存在となった。

TSMCと中国への技術移転

TSMCの創業者モリス・チャンは、中国で生まれた後、米国で工学を学び、半導体業界でキャリアを積んだ。1987年に台湾へ渡り、TSMCを創業。彼は台湾の立場を利用して欧米から半導体技術を取り込み、台湾の半導体製造業を成長させたが、その一方で中国への技術移転にも関与していた。TSMCは、中国の「中国製造2025」計画の中心的役割を担い、米国の制裁を受けたファーウェイの技術パートナーとして機能していた。

浙江財閥の広がる影響力

浙江財閥は、台湾の経済界を牛耳るだけでなく、血縁関係を通じて世界の半導体業界にも影響を与えていた。例えば、TSMC創業者の妻は、シャープを買収したフォックスコン創業者テリー・ゴウの母のいとこであり、米AMDのCEOリサ・スーは、米エヌビディアのCEOジェンスン・ファンと血縁関係にあると指摘されている。浙江財閥の影響は、半導体市場だけでなく、戦略的な産業の技術供給にも及んでいた。

半導体供給の操作と中国EV市場の拡大

浙江財閥は、意図的に半導体の供給を調整し、競争相手を市場から排除してきた。2021年以降、彼らは半導体不足を引き起こし、日米欧の自動車メーカーの減産を誘導した。その結果、中国のEV販売が急増し、2023年には中国が自動車輸出台数で世界一の座を日本から奪った。この動きは、浙江財閥が計画的に進めた産業戦略の一環であった。

中国企業による日本企業の買収

中国資本による日本企業の買収が進み、台湾系企業を経由して日本の技術が流出していた。特に、浙江財閥系の企業は、日本のエレクトロニクス産業をターゲットにし、シャープ、東芝のパソコン事業、富士通三重半導体工場、三菱ケミカルの記録メディア事業などを次々と買収した。さらに、自動車関連企業にも狙いを定め、台湾UMCはデンソーとEV向けパワー半導体で提携し、TSMCもデンソーと協業を開始。これにより、日本の自動車技術が中国に流出するリスクが高まった。

走行距離課税と中国の影響

2022年、中国は2027年を目標に「走行距離課税」を導入する計画を発表し、日本政府も同様の制度を検討し始めた。この課税方式では、EVが燃料税を支払わない代わりに、走行距離に応じた課税が行われる。中国の計画では、車両の走行情報を収集し、ETC課金も組み合わせることで、中国政府が各国の車両データを管理する仕組みが構築されるとされていた。

軍事分野のEV化とそのリスク

環境問題を理由に、米軍は2050年までに全軍用車両のEV化を目指す計画を発表した。これにより、戦場での電力供給や充電インフラの問題が深刻化することが懸念された。EVはバッテリーの充電時間が長く、戦闘中に補給が困難であるため、軍事作戦において大きなハンディキャップとなる可能性が高かった。さらに、日本の防衛装備庁も米軍と共同でハイブリッド電動車両の開発を進めており、軍事技術のEV化が進む兆候が見られた。

EVの火災リスクと環境問題

EVの普及とともに、火災リスクが問題視されるようになった。特にリチウムイオンバッテリーは発火しやすく、消火が困難であることが指摘されていた。海外ではEVの自然発火による住宅火災が報道され、高層ビルの地下駐車場にEVを停めることを禁止する条例が制定されるケースもあった。また、中国ではEVメーカーの倒産が相次ぎ、大量の廃棄EVが放置される「EVの墓場」現象が発生。2024年には、浙江省の都市で2000台以上のEVが放置される事態となった。

EV市場の変化と政策の見直し

EV市場の成長が鈍化し、各国でEV推進政策の見直しが進んでいた。ドイツでは2023年12月にEV補助金が打ち切られ、EV販売台数が減少。フランスやイギリスでは依然として補助金が継続されていたが、EU全体では2035年の内燃機関車販売禁止を一部撤回する動きがあった。アメリカでは、中国製EVに対する関税を2024年9月から100%に引き上げる措置を発表し、欧州委員会も中国製EVの補助金の調査を開始した。

ガソリン車の技術維持の必要性

EV推進による技術的課題が顕在化し、多くの国がハイブリッド車を再評価する動きが出てきた。日本政府は「マルチパスウェイ」としてEV以外の技術も推奨するとしたが、ガソリン車の技術が失われるリスクが高まっていた。特に、自動車部品を供給する中小企業の倒産が相次ぎ、内燃機関技術の維持が困難になる可能性が指摘されていた。2024年5月、トヨタはハイブリッド車の販売好調により5兆円を超える利益を記録し、世界の自動車市場がEV一辺倒ではない方向に変化していることを示した。

政策転換の必要性

EVは技術的な課題を抱えたまま推進されており、政策主導で無理に市場を牽引することに限界が見えていた。欧州やアメリカでEV政策の見直しが進む中、日本もガソリン車の新車販売禁止を撤回し、内燃機関技術の維持に舵を切るべきであった。エネルギー政策の誤りにより、日本の電力供給も不安定になり、産業基盤が揺らぎ始めていた。これ以上のEV偏重が続けば、日本の自動車産業は衰退し、半導体産業と同じ末路を辿る可能性が高まっていた。

第 2章 自動運転時代の課題

自動運転の現状と課題

河野元大臣の発言と政府の自動運転計画

2024年5月18日、河野太郎元デジタル大臣は北海道の講演で、自動運転の必要性を強調した。政府は2025年度から全国50カ所で自動運転タクシーや自動運転トラックの導入を目指していた。しかし、自動運転技術の開発に携わる側からすると、その実現には高いハードルがあるとされていた。特に、過疎地での低速運行は可能でも、交通量の多い都市部での運用は依然として困難であった。

アメリカでの自動運転トラブル

アメリカではすでに自動運転タクシーの試験運用が始まっていたが、多くの問題が発生していた。無人タクシーが交差点で立ち往生する「AI渋滞」が発生し、住民の不満が高まった。無人タクシーが誤作動し、警察に無駄な通報をする事例も相次いだ。さらに、自動運転車が人身事故を引き起こし、クルーズ社はカリフォルニア州で営業停止を命じられた。

ホンダの自動運転計画

こうした問題が明らかになる中、ホンダは2026年から東京都心で無人タクシーの運用を開始する計画を発表した。しかし、カリフォルニア州で営業停止に追い込まれた技術を東京で導入することには疑問の声が上がった。

技術的な課題とインフラ整備の必要性

2024年4月から日本でもレベル4の自動運転車の公道走行が解禁されたが、市販車としての導入はまだなかった。自動運転車の安全性を確保するには、車両単体のセンサー情報に依存せず、道路や信号と連携するインフラが必要とされていた。しかし、それには莫大なコストがかかるため、実現には多くの課題が残されていた。

自動運転車による事故とリスク

テスラのリコール問題

2023年、テスラの「オートパイロット」機能が誤解を招き、ドライバーによる事故が多発。結果として、アメリカ国内で200万台を超えるリコールが発表された。レベル2の運転支援機能であるにもかかわらず、「自動運転」と誤認される販売戦略が問題視された。

AIの誤認識による事故

自動運転車では、カメラによる認識エラーが頻発した。白いトレーラーを明るい背景と区別できず衝突した事例や、中央分離帯を認識できず突っ込んだ事故も報告されていた。また、AIの処理速度の限界により、横断歩道を渡る歩行者の認識が遅れ、事故につながるケースもあった。

センサー技術の限界

自動運転技術の精度はセンサーに依存していたが、現状の技術では悪天候や光の反射に弱い。雨や雪で電磁波が吸収され、正確な距離測定が困難となる課題があった。また、ミリ波レーダーやLiDARの干渉問題も深刻であり、他車のセンサーが誤作動の原因となることもあった。

自動運転タクシーの社会的影響

アメリカでの市民の反発

サンフランシスコでは、自動運転タクシーが渋滞を引き起こし、市民の不満が高まった。一部の住民は、オレンジ色のコーンを車両のボンネットに置くことで、AIを混乱させる抗議行動を行った。この問題は、AIが単眼カメラのみで対象物を認識するために発生していた。

日本でも発生する可能性

日本のメーカーも自動運転技術の研究を進めていたが、現時点では人間の判断力に及ばない。特に、標識の認識ミスが問題視されており、ある自動車メーカーのAIは「進入禁止」の標識とラーメン店「天下一品」の看板を誤認することが指摘されていた。

倫理的課題と保険の影響

AIが事故時の優先順位を決める未来

自動運転車が事故を回避できない状況に陥った際、AIが「誰を轢くべきか」を判断する問題が議論されていた。保険会社はコストを最小限に抑えるため、年収や年齢を基準に、より賠償額が少ない対象を選ぶ可能性がある。この「トロッコ問題」は、今後の自動運転技術の倫理的課題として注目されていた。

日本政府の対応と責任回避

日本政府は、自動運転車の事故調査機関を設置予定であったが、メーカーの責任を限定する方向で検討されていた。これにより、事故が発生してもメーカーが行政処分を免れる可能性が指摘されていた。アメリカで営業停止となったクルーズ社の技術を導入する一方で、安全対策が不十分であることが懸念されていた。

中国の中央集権型自動運転とその影響

中国の無人タクシーの成功要因

中国では、すでに無人タクシーが運用されており、有人タクシーよりも安価なため人気を集めていた。ただし、日米の「自律型自動運転」と異なり、中国の自動運転は「中央集権型」であり、道路インフラと連携して制御されていた。これにより、アメリカで発生しているような問題を回避していた。

国家主導のインフラ整備

中国は「車路共同」プロジェクトを通じて、道路と車両を通信で結び、信号機や駐車場情報を一元管理するシステムを構築していた。そのため、無人タクシーの運用は、インフラが整った一部の都市に限定されていたが、今後は高速道路の無人運転化や無線充電技術の導入も進められる見込みであった。

報道規制と事故の隠蔽

中国では、無人タクシーに関するネガティブな情報が報道されないため、実際の事故件数は不明であった。一部の関係者は、「かなりの死者が出ているが、報道規制によって隠されている」と指摘していた。このような情報統制により、中国の自動運転技術が実際にどれほど安全なのかは不透明であった。

自動運転の未来と政治的課題

日本における自動運転の現実的な課題

日本でも自動運転技術の導入が進められているが、インフラ整備の費用や技術的な課題が未解決のままであった。特に、道路や信号の通信ネットワーク化には兆単位の投資が必要とされており、実現には政治的な決断が不可欠であった。

自動運転の未来と慎重な導入の必要性

技術の発展は必要だが、現状では自動運転技術には多くの問題が残されていた。中国のようにインフラ整備を進めるか、日本独自の方法で自動運転を発展させるか、慎重な議論が求められていた。

最先端半導体と自動運転の未来

半導体の進化と人工知能の発展

人工知能(AI)は半導体技術の進歩とともに大きく発展した。特に1990年代には、シグモイド関数の演算速度の遅さがAI研究の障害となっていたが、半導体の微細化により処理速度が向上し、現在の生成AIの基盤が確立された。チャットGPTの登場により、AIが人間の知能を超える可能性が期待されていたが、AIの認識プロセスは人間とは根本的に異なっていた。人間の知能は経験と知覚の統合によって成り立つが、AIは統計的な処理を基に最適解を導き出すだけであった。

日本政府の半導体政策と電力消費問題

日本政府は最先端半導体の開発を推進し、自動運転向けの車載チップ製造に力を入れていた。しかし、2ナノメートルの最先端チップは従来のチップの10倍の電力を消費するため、その製造には膨大なエネルギーが必要となる。北海道千歳市に建設中のラピダスの半導体工場は、北海道電力の供給能力の10%以上を消費すると見込まれていた。電力供給のために新たな発電所の建設が必要となるが、脱炭素政策の影響で火力発電の増設は難しく、原子力発電所の再稼働も反対運動が続いていた。

日本の電力不足の背景

原発停止と電力供給の問題

日本の電力不足の原因は、2011年の福島第一原発事故を契機に原発が停止されたことにあった。特に東日本では原発再稼働が進まず、電力の供給が不安定になっていた。西日本では原発が稼働していたため電力の余裕があったが、日本の電力は東西で周波数が異なるため、電力融通には限界があった。その結果、2022年には工場の生産停止措置が取られるなど、経済への影響も顕著となった。

原発再稼働と半導体産業

2024年6月、岸田首相は「安全が確認された原発を速やかに再稼働させる」と発表した。これは、熊本県への台湾積体電路製造(TSMC)の進出など、半導体関連工場の電力需要が急増していたことが背景にあった。特に東日本では、原発なしに工場の安定稼働を維持することが困難であり、政府はエネルギー供給の国家戦略を策定する必要に迫られていた。

エネルギー政策をめぐる利権争い

太陽光パネル推進派と原発推進派の対立

日本のエネルギー政策は、太陽光パネル推進派と原発推進派の対立に翻弄されていた。特に、太陽光パネル利権を推進する勢力は自民党神奈川県連を中心に形成されており、菅義偉元首相や河野太郎氏が関与していたとされた。一方、原発推進派は故・安倍晋三元首相を中心とする旧安倍派(清和会)が支持していた。

東京地検の捜査と政治的影響

菅元首相が関与するとされる太陽光パネル関連のシンクタンクには東京地検の捜査が入った。さらに、太陽光パネル設置事業を手掛ける企業の関係者が自殺する事件も発生し、その背景には原発推進派の影響が指摘されていた。こうした状況の中、原発政策を支持する岸田首相が誕生し、小泉進次郎氏も原発反対の旗を下ろすなど、エネルギー政策をめぐる勢力図が変化していた。

新電力会社の倒産と制度の欠陥

電力自由化の影響と新電力会社の苦境

日本では電力自由化が進められ、新電力会社が大手電力会社から余剰電力を購入し、小売りするビジネスモデルが確立されていた。しかし、ロシアのウクライナ侵攻による化石燃料の高騰により、電力市場の価格が急騰し、新電力会社の経営が悪化した。特に2021年には、電力の仕入れ価格が10倍以上に跳ね上がる事態が発生し、多くの新電力会社が倒産した。

インバランス制度の問題

新電力会社は、自社で発電設備を持たずに市場から電力を調達していたが、仕入れ価格の変動リスクを回避する仕組みが整備されていなかった。大手電力会社は電力供給の安定性を維持するため、電力価格を調整する権限を持っていたが、その影響で新電力会社は価格高騰時に巨額の損失を被った。結果として、電力市場の構造的欠陥が新電力会社の倒産を引き起こした。

エネルギー政策の未来と課題

原発と太陽光パネルの共存の必要性

電力不足の解決には、原発と太陽光パネルの双方を適切に組み合わせたエネルギーポートフォリオの構築が求められていた。しかし、政治的対立が続く中、現実的な解決策が打ち出されていなかった。特に、火力発電の老朽化や脱炭素政策の影響で、代替エネルギーの確保が急務となっていた。

政治の影響と今後の展望

エネルギー政策は、政治家の派閥争いに翻弄され、合理的な議論が進まなかった。2024年9月の自民党総裁選では、高市早苗氏と小林鷹之氏が原発推進派、河野太郎氏と小泉進次郎氏が太陽光パネル推進派として立場を明確にしていたが、火力発電の推進を主張する候補は存在しなかった。電力不足が差し迫る中、エネルギー政策の抜本的な見直しが求められていた。

日本のエネルギー政策は、派閥争いと利権の影響を強く受け、国民の利益よりも政治的な駆け引きが優先されていた。新電力会社の倒産や電力市場の不安定化は、その制度的欠陥が招いた結果であった。エネルギーの安定供給を確保するためには、原発、火力、再生可能エネルギーのバランスを考慮した長期的な戦略が不可欠であった。しかし、現状では派閥間の対立が続き、日本のエネルギー政策は混迷を極めていた。

太陽光発電と固定価格買取制度

FIT制度の導入と影響

固定価格買取制度(FIT)が導入されて以降、太陽光発電が急速に普及した。FIT制度では、風力や地熱、水力などの再生可能エネルギーも対象とされ、初期の買取価格は1キロワット時あたり42円と高額であった。そのため、初期参入者は大きな利益を得たが、買取価格は徐々に引き下げられた。FITの適用期間が終了すると、発電した電力の扱いが課題となり、新たな利用方法が求められた。

再生可能エネルギー賦課金の上昇

FITの買取価格が下がる一方で、国民が負担する再生可能エネルギー発電促進賦課金は上昇し続けた。2012年には1キロワット時あたり0.22円であったが、2022年には3.45円にまで跳ね上がった。この賦課金は電力広域的運営推進機関を通じて各電力会社に交付されていたが、新電力会社はほとんど恩恵を受けていなかった。賦課金の負担が電気料金の高騰を招く一因となり、消費者の負担は増加していた。

アジアスーパーグリッド構想と孫正義氏

孫正義氏の動きと国際電力網の構想

東日本大震災後、孫正義氏は「自然エネルギー財団」を設立し、国境を越えた電力供給を提案した。彼は中国国家電網の前会長・劉振亜が提唱する「グローバル・スーパーグリッド」に着想を得て、「アジアスーパーグリッド構想」を推進した。この構想では、日本とロシア、中国、韓国、インド、シンガポール、台湾などを送電網で結ぶ計画が立てられた。しかし、日本国内では送電網の国際接続は未実現のままであった。

太陽光パネルと人権問題

孫正義氏が推進する太陽光発電には、中国の新疆ウイグル自治区での強制労働が関与していると指摘されていた。太陽光パネルの製造にはウイグル人が低賃金で働かされており、人権侵害の問題が懸念されていた。さらに、太陽光発電に必要なパワーコンディショナー(パワコン)市場では、中国のファーウェイが圧倒的なシェアを占めていた。

ファーウェイ製品のリスク

ファーウェイ製のパワコンには「スマートロガー」と呼ばれる装置が搭載されており、発電量や消費電力を記録し、遠隔操作が可能となっていた。このデータが中国に送信されるリスクが指摘され、電力使用情報が国家機密として扱われるべきだとの懸念が高まっていた。しかし、日本の経済産業省はファーウェイ製のスマートロガーを導入せざるを得ない仕組みを構築し、JET認証の要件に組み込んでいた。

原発再稼働と新設計画

電力供給の逼迫と原発の再稼働

岸田前首相は電力不足の解消策として、停止中の原発の再稼働を進める方針を示した。さらに、原発の新設にも言及し、脱炭素社会の実現と電力の安定供給を目指した。しかし、新たな原発建設には巨額の投資が必要であり、その負担を国民が負う可能性が浮上した。

原発建設費用の国民負担案

経済産業省は、「長期脱炭素電源オークション」の導入を検討し、発電所建設を促進する制度を提案した。この制度では、電力会社が新規の発電所を建設する際に、複数年にわたる収入を保証する仕組みが整えられた。資金は電力小売会社から集められ、消費者が実質的に負担する構造となっていた。

新電力会社の相次ぐ倒産

経産省が主導したFIT制度の問題点が明らかになる中、新電力会社の倒産が相次いだ。2021年度には14社が倒産し、市場からの撤退も相次いだ。電力価格の高騰とFITの不備により、新電力会社は採算が取れず、経営破綻に追い込まれた。

エネルギー政策をめぐる対立

太陽光パネル利権と原発利権の争い

日本のエネルギー政策は、太陽光パネル推進派と原発推進派の利権争いに翻弄されていた。太陽光パネル推進派には、小泉進次郎氏や河野太郎氏、菅義偉元首相が含まれ、原発推進派には旧安倍派が名を連ねていた。この対立は政界のみならず、言論界にも影響を及ぼし、エネルギー政策の決定を複雑にしていた。

メディアと政界の影響

三浦瑠麗氏の元夫が経営する会社が太陽光パネル関連の詐欺事件で捜査を受けたことも、エネルギー政策をめぐる利権争いの一端とされた。自民党内での派閥争いが激化する中、原発推進派が太陽光パネル派を排除する動きが強まり、岸田政権誕生とともに原発推進が前面に出るようになった。

最適なエネルギーポートフォリオの必要性

エネルギー政策には、太陽光発電や原子力発電だけでなく、火力発電や地熱発電など、多様なエネルギー源を組み合わせる必要があった。しかし、利権争いが優先され、合理的なエネルギー政策の議論は後回しにされていた。

エネルギー政策の未来

太陽光発電は環境に優しいが、発電効率や設置コストに課題があった。一方、原発は安定電力を供給できるが、事故のリスクが伴った。短期的には火力発電の増強も選択肢に入るが、脱炭素政策の制約があった。

日本のエネルギー政策は、政争の道具となり、国民の利益よりも派閥の利益が優先される状況が続いていた。最も重要なのは、エネルギー供給の安定とコストの適正化を両立させる政策の実現であり、政治的対立を超えた議論が求められていた。

第 3章 太陽光 VS原発推進のウラ

BRICS vs G7:エネルギーを巡る対立

太陽光発電と原発の対立

日本国内では、太陽光パネル利権と原発利権が激しく対立していた。しかし、エネルギー源はそれだけではなく、化石燃料を中心とした新たな勢力が台頭しつつあった。脱炭素政策を推進する先進国に対抗する形で、石油や石炭、天然ガスを擁する資源国が結束を強め始めた。

BRICSの台頭とグローバリストの対抗

資源国の代表的な勢力として「BRICS」が存在した。BRICSとは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国の総称であり、世界人口の40%、GDPの4分の1以上を占めていた。これに対し、先進7カ国(G7)は、ダボス会議を中心としたグローバリスト勢力と結びついており、脱炭素政策を推進して資源国の弱体化を狙っていた。

欧州の王侯貴族は、中東やロシアの影響力拡大を懸念し、化石燃料市場を縮小することで資源国の力を抑えようとしていた。その象徴が「ビルダーバーグ会議」であり、この会議で示された方針を、ダボス会議が世界経済の方向性として推進していた。

ウクライナ侵攻とエネルギー地政学

2022年のロシアによるウクライナ侵攻後、化石燃料価格が高騰し、EUはエネルギー不足に直面した。その結果、アメリカのバイデン大統領はサウジアラビアを訪問し、石油の増産を依頼したが、サウジアラビアはBRICSへの参加を表明し、G7側ではなく資源国陣営との結束を強めた。

BRICSにはエジプト、トルコ、サウジアラビアが追加加盟し、イランやアルゼンチンも中国の支援を受けて加盟を申請していた。ウクライナ侵攻を巡る国連決議では、中国、インド、南アフリカなど35カ国が棄権し、資源国勢力が「グローバルサウス」として結束を強める動きが見られた。

サウジアラビアの新たなビジネスモデル

サウジアラビアは西側諸国に市場価格で石油を売りつつ、ロシアから安価な石油を仕入れ、国内で消費するという新たな戦略を採っていた。これにより、ロシア制裁による市場の混乱を逆手に取り、利益を拡大していた。

サウジアラムコの王族幹部は、日本視察の際、太陽光パネルビジネスへの参入を検討していると語り、資源国がエネルギー転換を視野に入れていることが明らかになった。グローバリストの資源国封じを察知し、化石燃料依存からの脱却を模索していたのである。

シェール革命とアメリカのエネルギー戦略

アメリカのシェールガス革命と中東戦略

アメリカは2009年のシェール革命を契機に、化石燃料の輸出国へと転換した。これに伴い、中東各国の産油量を減少させるために、「アラブの春」を利用した動きが見られた。

2010年から2012年にかけて、中東各国で反政府デモが相次ぎ、イラン、リビア、ナイジェリア、ベネズエラといった産油国の生産量が大きく減少した。これに対し、アメリカはシェールオイルを増産し、供給不足を補った。その結果、アメリカは世界最大の石油生産国となり、エネルギー市場を主導する立場を確立した。

ウクライナのシェールガスとロシアの反応

ウクライナのシェールガス埋蔵量は欧州第4位であり、バイデン大統領の息子ハンター・バイデンが役員を務める「ブリスマ」が開発を進めていた。このプロジェクトの背後には、ウクライナのオリガルヒ、コロモイスキーの影響があった。

ブリスマの開発予定地であるユズヴィツカ鉱区周辺にはロシア系住民が多く居住しており、ウクライナ政府と親欧州派の動きに反発したロシアが軍事介入に踏み切った。ロシアとしては、このシェールガス開発が進めば、欧州のエネルギー市場での優位性を失う可能性があったため、軍事行動を通じて影響力を維持しようとしたのである。

欧州のエネルギー依存とロシア制裁

ロシア産天然ガスへの依存

欧州諸国は長年、ロシアの天然ガスに依存してきた。1990年代にはロシアから欧州へのガス輸出の80%がウクライナ経由であったが、ウクライナ独立後、ガス代未払い問題が頻発し、ロシアは新たなパイプラインを建設した。

特に「ノルドストリーム2」の開通は、ロシアがウクライナを経由せずにドイツへ天然ガスを供給できるルートを確保するものであり、ウクライナにとって不利な状況であった。しかし、2022年のウクライナ侵攻により、ドイツはこのパイプラインの稼働を凍結した。

アメリカの欧州戦略とドイツの弱体化

アメリカはシェールガスを欧州に輸出することで、ロシア依存を低下させることを狙っていた。しかし、液化ガスプラントの事故により供給が遅れ、ドイツをはじめとする欧州諸国はエネルギー不足に直面した。

エネルギー高騰により、ドイツ国内の工場は操業停止を余儀なくされ、アメリカへの産業移転が加速した。結果的に、ドイツの経済は弱体化し、アメリカがその市場を奪う形となった。

ロシアの対抗策と中国の動向

ロシアのエネルギー外交

ロシアはアメリカの経済制裁に対し、通貨防衛策として金との交換制度を導入し、ルーブルの価値を安定させた。また、3割引きの価格で石油やガスを販売し、サウジアラビアなどの産油国との関係を強化した。

さらに、モンゴル経由で中国へ天然ガスを供給する新たなパイプラインを建設する計画を進め、中国との結びつきを強めた。これにより、ロシアは欧州市場の喪失を補う形で、新たなエネルギー供給ルートを確立した。

脱炭素政策と中国の優位性

アメリカと欧州が脱炭素を推進する一方で、中国は送電網の拡張を進め、エネルギー輸出国としての地位を確立しようとしていた。特に「グローバル・スーパーグリッド」構想を推進し、再生可能エネルギーを国際送電網に組み込む計画を進めていた。

しかし、脱炭素政策の進展により、レアメタルの需要が増大し、最も多くの埋蔵量を持つ中国がその供給を握ることになった。これにより、中国の影響力がさらに拡大する可能性が高まっていた。

第 4章 新世界エネルギー秩序

OPECの反旗とエネルギー市場の変動

OPECの協調減産とアメリカの影響力低下

2022年7月、アメリカのバイデン大統領はサウジアラビアを訪問し、石油の増産を要請した。インフレ対策として石油供給の拡大を求めたが、同年10月、OPECプラスは協調減産を発表し、アメリカの要求を拒絶した。この決定は、中東諸国がロシア寄りというよりも、脱炭素政策に伴う将来的な石油需要の低下を危惧し、自国の利益を守るための戦略的判断であった。

エネルギー価格高騰とドイツ経済の悪化

OPECの減産決定により、エネルギー価格が高騰し、ドイツ経済は大きな打撃を受けた。特に電力価格の急騰が製造業に影響を与え、多くの企業が生産拠点をアメリカや中国に移転する動きを見せた。2023年には、太陽光パネルの導入促進策が発表され、規制緩和によりドイツの太陽光発電設備の新規設置容量は前年の2倍に達した。しかし、これによりドイツのエネルギー依存はロシアから中国へと移行することとなった。

アメリカの意図とエネルギー戦略の転換

アメリカはノルドストリーム2の破壊により、ドイツのロシア依存を低下させ、自国の影響力を強めようとした。しかし、OPECの減産が影響し、ドイツは脱ロシア依存から脱アメリカ依存へと向かい、結果として中国の影響力が拡大する展開となった。

グローバル・エネルギー・インターコネクションの推進

米中の協力と電力市場の変革

バイデン政権は「グローバル・エネルギー・インターコネクション(グローバル・スパーグリッド)」構想を推進し、国際的な送電網の相互接続を目指した。この計画では、アメリカと中国が協力し、世界各国の送電網を統合し、電力の供給と輸出を可能にするものであった。

原子力発電の活用と脱炭素政策の矛盾

バイデン政権は国内の火力発電を規制する一方で、原子力発電の開発を推進していた。特に、マイクロソフトのビル・ゲイツが投資するナトリウム冷却小型高速炉「テラパワー」が2030年にワイオミング州で稼働する予定であり、アメリカは原子力を利用したエネルギー支配を強化しようとしていた。

米中対立の裏にある送電網利権

半導体や軍事分野で対立する米中両国であったが、送電網利権では利害が一致していた。中国は西側諸国との送電網相互接続を推進し、最終的には電力供給を通じて影響力を拡大することを目指していた。

日本の電力政策と半導体産業の課題

北海道の電力不足と経済産業省の対応

日本政府は、最先端の2ナノメートル半導体工場「ラピダス」とソフトバンクのAIデータセンターを北海道に誘致した。しかし、両施設は合計100万キロワットの電力を必要とし、北海道の最大供給量600万キロワットに対し、需要と供給のバランスが崩れる状況となった。特に、夏のピーク時には予備率が3%を切る可能性があり、経産省の計画の不備が露呈した。

再生可能エネルギー政策と中国の影響力

2024年3月、内閣府の会議資料に中国国営企業「中国電網公司」のロゴが含まれていたことが判明した。この資料を作成したのは孫正義氏が設立した「自然エネルギー財団」であり、同財団は中国が推進する「グローバル・スーパーグリッド」の一環として、アジアスーパーグリッド構想を進めていた。これにより、日本のエネルギー政策に中国の影響が及んでいることが明らかになった。

浙江財閥の影響と世界支配

中国国内の派閥対立

中国国内では、習近平を支える浙江財閥と、伝統的な共産党員の間で対立が続いていた。浙江財閥はウクライナ寄りであり、脱炭素政策を利用して太陽光パネルやEV関連事業を拡大していた。一方、伝統的な共産党員はロシア寄りであり、資源国の立場を支持していた。

半導体支配と兵器供給の影響

浙江財閥は半導体産業を通じて世界の通信と軍事分野に影響を及ぼしていた。特に、ウクライナ東部の兵器工場が浙江財閥の支配下にあり、ロシアの攻撃を受けることで利権が脅かされていた。そのため、中国国内では習近平の「隠れグローバリスト」としての立場が疑問視されていた。

モサドの介入と浙江財閥への攻撃

ヒズボラの通信機器爆発事件

2024年9月、レバノンでヒズボラが使用していた通信機器が連続爆発する事件が発生した。この通信機器は浙江財閥の工場で製造されており、イスラエルの諜報機関モサドが浙江財閥のサプライチェーンに潜入していた可能性が指摘された。

米軍と浙江財閥の関係

浙江財閥は台湾の半導体企業を通じて米軍の通信機器を製造しており、これがヒズボラにも流れていた。モサドはこの供給網を突き止め、ファーウェイのサーバー経由でヒズボラの通信機器を爆破する作戦を実行した。

エネルギー政策の未来とアメリカの動向

脱炭素政策の行方

バイデン政権の脱炭素政策は、世界のエネルギー市場に大きな影響を与えた。しかし、本書執筆時点ではアメリカの大統領選が未決着であり、仮にトランプが勝利すれば「脱・脱炭素」の動きが加速する可能性があった。

日本の電力政策と利権問題

日本政府は浙江財閥企業に1.2兆円の助成金を提供し、グローバル・スーパーグリッド構想を推進していた。しかし、イスラエルの攻撃により浙江財閥の影響力が揺らぎつつあり、日本のエネルギー政策の行方も不透明であった。

今後の展望

送電網の拡大は、グリーンエネルギーの普及を促す一方で、中国の影響力を強める要因となっていた。イスラエルのモサドは、浙江財閥の支配を警戒し、通信設備や半導体産業への攻撃を続けていた。この対立構造が、今後のエネルギー政策と国際関係にどのような影響を及ぼすか、注視が必要である。

5章 水素の時代へ

水素エネルギーの台頭

脱炭素政策と水素への注目

各国のエネルギー政策は政治の影響を受けてきた。化石燃料や原子力、太陽光発電がそれぞれの事情で批判を受ける中、新たな選択肢として水素エネルギーが注目されるようになった。ロシアのウクライナ侵攻に伴う化石燃料価格の高騰と電力コストの上昇を経験した各国は、水素を「脱炭素エネルギー」として位置付け、その利用拡大を進め始めた。

欧州の政策転換と水素技術の推進

欧州はかつて、日本車の排ガス規制を強化することで市場競争を有利にしようと試みたが、結果的に自国の自動車メーカーも影響を受けた。その後、中国と協力してEV推進を進めたが、ロシアのガス供給停止と中国製バッテリー依存のリスクが顕在化すると、欧州は政策の転換を余儀なくされた。ドイツは2030年までに10ギガワットの水素製造能力を確保するため、90億ユーロの予算を投入すると発表し、アメリカも水素製造コストの引き下げを目指して大規模な投資を開始した。

日本の水素政策と課題

日本政府は水素とアンモニアの製造・貯蔵に向け、15年間で15兆円を投資する計画を立てた。2040年には水素供給量を現在の6倍である1,200万トンに拡大する目標を掲げている。しかし、水素自動車の普及には水素ステーションの整備が不可欠であり、その不足が課題として残った。

水素の分類と燃料電池の技術

水素の種類と製造方法

水素は製造方法によってグレー水素、ブルー水素、グリーン水素に分類される。グレー水素は化石燃料から生産され、ブルー水素はCO₂回収・再利用技術を伴う。一方、グリーン水素は再生可能エネルギーを利用し、水の電気分解によって生成される。これらの水素は燃料電池を通じて電力を生み出し、その際にCO₂を排出しない特長を持つ。

燃料電池の仕組みと技術的課題

燃料電池は水素と酸素の酸化還元反応を利用し、電力を生成する。排出物は水のみであり、環境負荷が低い。しかし、触媒に高価なプラチナを必要とする点や、水素貯蔵タンクの耐久性、供給インフラの不足が技術的な課題として挙げられる。特に、水素タンクの高圧管理や材料の水素脆化が、普及の大きな障害となっていた。

水素燃料電池の歴史と軍事利用

燃料電池技術の発展

燃料電池の概念は1800年代に確立され、イギリスの科学者ウィリアム・ロバート・グローブがその原型を発明した。しかし、当初の技術では商業利用に至らず、軍事分野での活用が進められた。第二次世界大戦以降、アメリカ政府は宇宙探査や潜水艦のエネルギー源として燃料電池の開発を進め、1970年代のオイルショックや環境問題の高まりとともに、民間利用が本格化した。

アメリカの諜報機関と技術開発

燃料電池の開発には、アメリカの国家偵察局(NRO)が深く関与していた。NROは宇宙監視を目的とした機関であり、過酷な環境下でのエネルギー供給手段として水素燃料電池の研究を推進した。宇宙船での利用が始まったのは1965年のジェミニ計画であり、NASAが採用したことで技術革新が加速した。

水素自動車の普及に向けた課題

高コストと技術的障壁

水素自動車の普及には、水素ステーションの設置が不可欠である。しかし、水素の高圧圧縮には高額な設備が必要であり、一基あたりの建設費は約4億円に達する。また、水素の浸食性や貯蔵技術の課題もあり、コスト削減が急務とされた。さらに、燃料電池の触媒には高価なプラチナが使用されており、その代替技術の開発も求められた。

水素ステーションの不足と普及の壁

2024年時点で、日本国内の水素ステーションは157カ所、アメリカでは60カ所弱と、充電インフラの整備が進むEVに比べて大きく遅れていた。水素インフラの整備が進まなければ、水素自動車の普及も難しくなるため、この「鶏と卵」の関係をどう解決するかが課題であった。

新技術と水素自動車の未来

クローズドループ水素システムの開発

アメリカとドイツの技術企業は、水素ステーションに依存しない「クローズドループ水素システム」の開発を進めていた。この技術は、車両が自ら水素を生成するシステムを採用し、EV用の充電ステーションを活用するものであった。BMWもまた、リチウムイオン電池と水素燃料電池を併用するハイブリッド技術を開発しており、持続可能なエネルギー供給の選択肢を広げていた。

政府の無謬性と水素政策の方向性

日本政府は「ガソリン車の新車販売ゼロ」を掲げたが、その政策の軌道修正が求められる可能性があった。欧州がEV一辺倒から水素を含むマルチパスウェイ戦略へと転換したことで、日本政府もEVだけでなくハイブリッドや水素自動車を含む広義の電動化へと政策を調整し始めていた。

水素自動車が愛される未来へ

自動車が普及するためには、技術だけでなく、ユーザーの支持が不可欠である。かつてガソリン車が普及した背景には、ガソリンスタンドの整備とコスト低減があった。同様に、水素自動車の未来は、水素ステーションの拡充とコスト削減にかかっていた。EVの技術的課題が解決されない中、水素燃料がドライバーにとって魅力的な選択肢となるかどうかが、次世代の自動車市場を左右することとなる。

おわりに──未来は無限の可能性を秘める

トヨタの技術力と生存戦略

自動運転開発におけるトヨタの姿勢

筆者は数年前、トヨタ自動車の自動運転開発に関わり、リアルタイムワイヤレスビデオシステムの構築を担当していた。その際、トヨタの底力を目の当たりにした。技術の潮流がどのように変化しても対応できるよう、ソフトウェアとハードウェアの両面で幅広い開発を行う姿勢が印象的であった。試作車には最高級のセンサーが多数搭載され、材料費だけで数千万円から億単位に及ぶものもあった。

通常のトヨタの経営はコスト削減を重視しているが、どのような未来が訪れても生き残れるよう、研究開発には惜しみなく投資する姿勢を貫いていた。この経験を通じ、メディアが「トヨタはEV技術で遅れを取っている」と報じても、その見解が誤っていると確信を持つに至った。そして、トヨタはEV市場へ堂々と参入したのである。

マルチパスウェイの重要性

多様なスキルを磨く必要性

現代を生き抜くためには、一つの分野に固執せず、多様なスキルを磨くことが求められる。筆者はかつて非正規労働者として手取り12万5000円の収入で生活していた。当時、自らの社会的地位を冷静に受け止め、どれだけ挑戦してもそれ以上に転落することはないと考えた。そこで副業を始め、投資を行い、ブログで投資日記を綴ることで仕事へと発展させた。その後、ファンドのインターンを経て外資系金融機関へ進み、33歳でIT起業を果たした。

しかし、中国の巨大企業に設計を盗まれ、会社は清算の危機に陥った。これを機に、事業をライセンス業からハードウェア開発へと転換し、再起を図った。同時に、中国企業の横暴を世に訴える必要性を感じ、ブロガー時代の経験を活かして告発本を執筆した。

中国の圧力とビジネスの転換

出版による圧力と対抗策

告発本の出版後、大手電子商社の社長が、筆者の会社との取引を全面禁止する通達を出した。ハードウェア企業にとって部品供給が断たれることは致命的であり、企業のプロパガンダや政治的圧力に反抗する中小企業にとって、生き残るのは容易ではなかった。しかし、筆者はこれを機にコンサルティングとソフトウェア設計へと業態を転換し、電子商社を介さずに事業を再開した。

また、TSMCなどの台湾系企業が日本のビジネスを支配する実態に警鐘を鳴らし続けたが、これが政治的な利権に触れたため、言論界からの圧力を受けた。これに対抗するため、筆者は独自にYouTubeチャンネルを開設し、発信を続けた。

ワシントンDCでの活動とHAPS開発

政治圧力を回避するための海外展開

日本国内での政治的圧力に直面した筆者は、ワシントンDCへ渡り、日本の閉鎖的な環境についてアメリカ政府関係者へ相談を行った。その過程で、アメリカ連邦通信委員会(FCC)のTACメンバーと知り合い、次世代通信用のHAPS(高高度プラットフォーム)の開発に着手することとなった。このHAPSのエンジンに採用されたのが水素であった。

筆者の会社は業態を頻繁に変更していたため、「節操がない」と批判を受ける一方で、「生命力が強い」と評価されることもあった。チップ開発、ライセンス事業、ハードウェア開発、コンサルティング、ソフトウェア開発、さらには水素自動車の試作まで、多岐にわたる事業をコアメンバーと外注の協力で展開してきた。

EV技術と水素自動車への挑戦

専門的な知識と新たな役割

筆者はEV技術の未熟さを指摘し続けてきたが、その知見が評価され、電動モビリティ専門職大学から客員教授として迎えられた。これまでの調査や執筆活動を通じ、狭い範囲にとどまらず、技術開発に関わる重要性を実感した。エンジニアたちとの交流を通じて、人生には無数の選択肢があり、未来には無限の可能性が広がっていることを学ぶ機会を得た。

新たな選択肢を見出す力

行き詰まりを突破する発想

現代では「もうなす術がない」と思い込む人が多い。しかし、心の扉を開けば、これまで見えなかった選択肢や可能性が無数に広がっていることに気づくはずである。筆者は、これまで学んだ知識を総動員し、道を切り拓くことの重要性を訴えた。

挑戦しなければ結果は分からず、失敗こそが最も面白い経験となる。人生の目的地にたどり着くまで歩みを止めることなく進み続けることが、最も重要なのだ。

それこそが、筆者にとっての「マルチパスウェイ」であった。

その他フィクション

Share this content:

コメントを残す