どんな本?

本作は、戦国時代を舞台にした歴史改変SF小説である。1588年、朽木家は東国遠征を開始し、嫡男・堅綱が関東の大半を制圧していた。残る佐竹、蘆名らを討つため、基綱は十万超の大軍を率い小田原城から北上する。一方、南奥州では伊達を中心に反朽木連合が結成され、徹底抗戦の構えを見せる。さらに九州ではスペインの武力侵攻の懸念もあり、基綱は内外の脅威に直面する。天下統一に向けた最終決戦の幕が上がる。

主要キャラクター

• 朽木 基綱(くつき もとつな):朽木家当主。歴史知識を活かし、戦国の世を駆け抜ける。

• 朽木 堅綱(くつき かたつな):基綱の嫡男。関東の大半を制圧する武将。

• 伊達 政宗(だて まさむね):南奥州の大名。反朽木連合の中心人物。

物語の特徴

本作は、歴史好きな現代日本人が戦国武将・朽木基綱として転生し、現代の知識と戦略を駆使して天下統一を目指す物語である。史実に埋もれた武将の生涯を大胆に描き、他の戦国作品とは一線を画す視点と展開が魅力である。

出版情報

• 出版社:TOブックス

• 発売日:2025年1月20日

• ISBN-10:486794436X

• ISBN-13:978-4867944363

• 関連メディア展開:コミックス版が連載中

読んだ本のタイトル

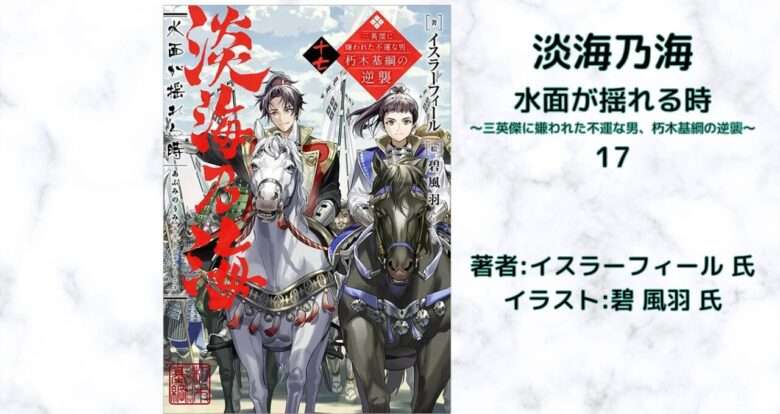

淡海乃海 水面が揺れる時~三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲~十七

著者:イスラーフィール 氏

イラスト:碧 風羽 氏

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

あらすじ・内容

奥州平定戦、開幕!

絶好調の戦国サバイバル小説、最新第17巻!

書き下ろし外伝×2本収録!

コミックス11巻も好評発売中!

1588年。朽木家が東国遠征へと乗り出した年。

関東の大半はすでに嫡男・堅綱が制圧。残る佐竹、蘆名といった諸大名を下すべく、基綱は十万超の大軍を率い小田原城から北上していく。

しかし南奥州では伊達を中心に反朽木連合が結成され、跡継ぎを切り捨てるのも辞さずに徹底抗戦の構え。

加えて九州ではスペインによる武力侵攻も懸念されている。

前門の奥州勢に、後門のキリスト教勢力。

前後に難敵を抱えながらも、天下人の武威を示すため必要なのは――‟圧勝”のみ。

武家、公家、民衆……日ノ本中の視線が集まる中、天下統一に向けた最終決戦の幕が上がる!

弱肉強食の世を描く戦国サバイバル小説、最新第十七巻!淡海乃海 水面が揺れる時~三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲~十七

感想

イスパニアの侵攻と九州の戦い

イスパニアはついに日本へ進出し、長崎に三百の兵を送った。しかし、実戦経験豊富な武士たちを相手にするにはあまりにも戦力が少なかった。九州では伴天連の蜂起が起こり、長崎の朽木代官所を襲撃しようとしたが、迅速な対応により鎮圧された。朽木家の軍勢はすでに動いており、南蛮勢力の動きを見越していたのである。奥州征伐と伊達政宗の決断

奥州征伐は折り返し地点に達し、いよいよ終盤を迎えた。伊達政宗は朽木家の圧倒的な戦力を前に、家を存続させるため臣従を決意した。家臣たちは反発したものの、政宗の決断は揺るがず、朽木家への降伏を受け入れた。これにより、伊達家の存続は確保されたが、領地の縮小という現実も突きつけられた。天下統一と海外戦略

朽木基綱は、国内の戦が終われば、日本の次なる課題は海外であると考えていた。イスパニアの動きを警戒しながら、フィリピンや琉球への進出を視野に入れていた。特に、琉球が明の影響下にありながらも、日本と距離を保とうとする姿勢を問題視し、従属させる方針を固めた。多角的な視点と物語の広がり

本作では、日本国内だけでなく、フィリピンやイスパニアの視点も描かれている。大航海時代の流れが日本にも及び、異国との駆け引きが重要になりつつあることが伝わる。作者は一つの出来事を異なる立場から描くことで、物語に厚みを持たせているが、繰り返しの多さが少々気になる部分でもあった。しかし、北と南を舞台に展開する今作は、動きが多く、飽きることなく楽しめた。結末への期待

物語は天下統一に向かって収束しつつあり、残された国内の課題は少なくなっている。あと二、三巻ほどで完結する可能性が高い。だが、その先には海外との対立が待ち受けており、日本がどのように動くのか、興味が尽きない展開である。最後までお読み頂きありがとうございます。

淡海乃海 水面が揺れる時〜三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲〜十七(17)posted with ヨメレバイスラーフィール TOブックス 2025年01月20日頃Bookliveで購入

BOOK☆WALKERで購入

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

備忘録

南方へ

駿府城での会話と天下統一の展望

朽木堅綱は父・基綱と駿府城で話していた。イスパニアやポルトガルとの衝突の可能性を懸念するも、基綱はまだ交戦には至っていないと語った。天下統一が最優先であり、先の展開は読めないが、状況を見極める必要があると伝えた。基綱が退室すると、堅綱は次郎右衛門、三郎右衛門と話し合い、南蛮勢力の介入が明の混乱に繋がる可能性について議論した。三郎右衛門は、基綱の狙いが明の弱体化である可能性を指摘し、琉球や朝鮮の立場の変化を考察した。

南方への関心と基綱の戦略

三郎右衛門は、基綱が琉球を従属させ、朝鮮との交渉を進めようとしていることを挙げた。基綱の視線は日本国内に留まらず、南方諸国にも向けられていた。イスパニアやポルトガルが南方で行う奴隷売買に怒りを抱き、それに対抗するために軍を動かす可能性も考慮されていた。九鬼家との縁組も、その戦略の一環であり、南方政策を推し進めるための布石と見なされた。

堅綱の成長と基綱の偉大さ

堅綱は、自身の成長を感じながらも、基綱の視野の広さと行動力に圧倒されていた。関東での戦いに集中していた自分とは異なり、基綱はすでに日本国外を見据えていたことに驚きを隠せなかった。奈津との会話では、七年間の駿府での経験を振り返り、基綱に比べてまだ足りない部分が多いと認識したが、その差を埋めるためにさらなる努力を誓った。

朝廷と関白の課題

一方、京都では朝廷が天下統一後の対応について検討していた。新関白が就任して二ヶ月が経過していたが、前関白との関係が悪かったことから、相国との協調が重要視されていた。統一後の祝宴や儀式の準備が進められ、上杉や毛利の扱いについても慎重に議論された。また、大政委任や奉還の形式についても検討されており、それが今後の前例となることから慎重な判断が求められた。

小田原城と新たな拠点構想

小田原城では、木下秀吉が三郎右衛門に城の堅固さを説明していた。基綱は、この城が関東を治めるには不便であり、もっと東に拠点を置くべきだったと指摘した。北条氏が川中島で武田に勝っていれば、関東支配の形も変わっていた可能性があると考えられた。基綱は関東と奥州を治めるための新しい城を築く意向を示し、それが那古屋城を超える規模のものになると明言した。

天下統一後の日本の未来

基綱は、天下統一が終着点ではなく、新たな始まりであると述べた。平和と繁栄をもたらすことが次の課題であり、そのためには経済基盤の整備が不可欠だった。関東と畿内を結びつけるため、川や街道の整備、港の拡張が必要とされ、交易の活性化によって日本全体の発展を図る構想が語られた。

三郎右衛門の決意と未来への展望

三郎右衛門は、小田原城からの景色を眺め、関東の新たな城構想について考えていた。兄・次郎右衛門と話す中で、父・基綱の戦いぶりを間近で見た経験を振り返り、その偉大さを再認識した。彼は、自らも九州を統治できるだけの人物へと成長することを誓い、基綱の意志を継ぐ覚悟を固めた。天下統一のその先にある異国との戦いを見据え、勝利を目指す決意を新たにした。烏山城での歓迎と那須家の現状

朽木基綱が烏山城に到着すると、城主・那須資晴とその妻・華が迎えた。資晴は那須与一の子孫としての誇りを持ち、朽木家と上杉家を通じた繋がりを強調した。華は元織田信忠の妻であり、再婚後も那須家内で確固たる地位を築いていた。那須家はかつて七騎と呼ばれる有力な家臣団を抱えていたが、現在はその多くが滅び、残るは蘆野氏と伊王野氏のみであった。資晴はこれらの家臣を重臣として紹介し、朽木家との関係を強化する姿勢を示した。

佐竹との対立と奥州の情勢

資晴は、朽木軍の進軍によって佐竹氏が常陸国那珂郡に兵を集めていることを報告した。基綱はこれを南方防備の手薄さと捉え、大樹公(木下秀吉)が攻める好機と考えた。一方で奥州では、白河郡の守備を担う白河上野介が援軍を得られず孤立していた。蘆名家は常陸と白河のどちらが攻撃目標か判断できず、家中が分裂し動けない状況にあった。伊達家は米沢に兵を集めていたが、動きはなく、蘆名との交渉も進展していなかった。

軍議での戦略と混乱の活用

軍議の場で、基綱は三郎右衛門に策を問うた。三郎右衛門は、佐竹を先に攻め、蘆名が救援に動いたところで奥州へ侵攻するという策を提案した。基綱はこれを採用し、蘆名家中の混乱をさらに煽ることを決定した。佐竹派の家臣が優勢になったところで奥州を攻めれば、蘆名内で反発が生まれ、家中の対立が激化するという計算であった。この戦略により、蘆名家臣の寝返りを誘う余地が生まれると見込まれた。

三郎右衛門の反省と学び

三郎右衛門は、自らの策が兵の動きに焦点を当てすぎていたと反省した。基綱が狙っていたのは敵の心を攻めることであり、それに気づけなかったことを悔やんだ。風間出羽守には対立を煽る工作を命じ、白河郡攻略後に調略を本格化させる方針を立てた。三郎右衛門は、戦略において敵の内部分裂を活用する重要性を学び、より広い視野を持つ必要があることを実感した。

三好長継の気づきと決意

三好長継は軍議での自身の発言を振り返り、不十分だったと感じていた。孫六郎との会話の中で、相国・基綱の若き日の活躍と比較し、自らの未熟さを痛感した。重蔵からは、相国も時折落ち込むがすぐに次の一手を考える姿勢があると指摘され、長継もまた自身の学びを次に活かす決意を固めた。調略の重要性を理解し、敵を知ることが戦の勝敗を決める要素であることを学んだ。彼は次なる戦いに向け、より深い知識と洞察を得るべく励むことを誓った。日本侵攻

毛利家の後継と朽木家との縁談

安国寺恵瓊は、毛利家に嫡男・幸鶴丸が誕生したことを祝った。吉川駿河守は後継者問題の解決に安堵し、毛利家内の安定を確信した。恵瓊はさらなる家の強化のため、朽木家から姫を迎えることを提案し、桐姫が適任であると推した。桐姫は大樹公の娘であり、上杉家の血を引いていたため、毛利家にとっても有益な縁組と考えられた。駿河守は提案を評価しつつも、評定で正式に決めるべきだと述べた。

伴天連の反乱と九州の動向

駿河守は、長崎で伴天連(キリシタン)の蜂起が計画されていることを報告した。指導者はコエリョという宣教師で、五千人の信徒を集めていた。さらに浪人が加わる可能性も指摘された。伴天連たちは長崎の朽木代官所を襲撃し、南蛮からの支援を期待していたが、駿河守はその見通しを愚かだと一蹴した。長崎の代官所には四千の兵が駐留しており、反乱を鎮圧できる態勢が整っていた。豊後の大友家には今のところ動きが見られなかったが、反乱が拡大すれば北九州全体に波及する可能性があった。

奥州の混乱と最上義光の苦悩

最上義光は、佐竹と蘆名が朽木の戦略に翻弄されていることを嘆いた。佐竹は崩壊寸前であり、蘆名も家中が分裂しているため持ちこたえられないと判断された。義光は冬まで持ちこたえることを望んだが、蘆名が夏を越せるかも疑わしかった。蘆名は過去十年間で三人の当主を迎えており、その混乱が今の弱体化に直結していた。義光は朽木の天下が長く続くと考え、最上家が如何にして生き残るかを模索していた。

伊達政宗の焦燥と決断

伊達政宗は、蘆名の迷走を見て兵を出すべきと主張したが、家中の老臣たちに反対された。父・輝宗も伊達の立場を懸念し、佐竹・蘆名と共に冬まで持ちこたえることで有利な条件で朽木と和睦する案を模索していた。しかし、政宗は蘆名と佐竹が持たないと確信しており、即座に朽木に寝返るべきだと考えた。

片倉景綱の提案と伊達家の生き残り策

片倉景綱は、伊達家が生き残るためには政宗の父・輝宗を隠居させ、政宗が新たな当主として朽木家に服属を誓うべきだと進言した。しかし、それには家中の強い反発が予想された。景綱は密かに朽木家へ交渉に向かう覚悟を決めたが、政宗は自身の責任として正式な書状を用意することを決断した。交渉が成立すれば、伊達家は朽木の傘下に入り、最上攻めを開始することになるだろう。家名存続のため、政宗は大胆な決断を下した。イスパニア総督府への書状と日本の動向

ルソン総督サンティアゴ・デ・ベラのもとに、イエズス会日本支部のガスパール・コエリョから書状が届いた。書状には、日本の支配者・相国がカトリックに対して厳しい姿勢を取っていること、そしてスペインとポルトガル双方に軍事援助を求めていることが記されていた。特に、北九州に拠点を確保し、明国攻略の足掛かりとする計画が示されていた。コエリョは、現在の日本には三万人以上の信者が存在すると主張し、軍船と兵の派遣を求めた。

スペインの出兵計画とその影響

ベラ総督は、九州への出兵を決断するも、その影響を慎重に検討した。現在、イスパニア軍はフィリピン防衛に重点を置いており、ノヴァ・イスパニアからの増援を待つには一年を要する状況であった。しかし、イエズス会の主張する明国征服の可能性を考えれば、日本の支援を取り付けることが重要であった。コエボ神父は、今回の軍事行動を機に、イスパニアが日本と明の領有権を主張すべきだと提言した。サラゴサ条約の境界線上にある日本を、ポルトガルの影響下から切り離す意図があった。

イエズス会との対立と支配権の争い

ドミニコ会に属するコエボ神父は、イエズス会を排斥し、日本での布教を独占する機会を狙っていた。イエズス会はポルトガル寄りの勢力であり、日本での奴隷売買問題によって相国の不信を買っていた。そのため、今回の九州出兵をイエズス会の独断とし、彼らを排除することで、イスパニアの勢力を拡大する計画を立てていた。ベラ総督もこれに同意し、イエズス会の影響力を低下させることに関心を示した。

倭寇の脅威と日本との協力の必要性

ベラ総督は、近年フィリピン周辺で倭寇の勢力が再び拡大していることを懸念していた。日本の九州諸大名が相国に滅ぼされた結果、浪人たちが倭寇に加わり、その活動が活発化していた。フィリピンの治安維持のためには、相国と協力し、倭寇対策を進める必要があった。コエボ神父は、九州出兵を通じて相国にイスパニアの軍事力を示し、協力関係を築くことで、倭寇討伐を促す戦略を提案した。

明国征服に向けた布石

イスパニアの最終的な目標は明国の征服であり、そのために日本の兵力を利用することが不可欠であった。ベラ総督は、今回の九州出兵がその第一歩となると考え、イエズス会の影響を排除しつつ、日本との関係を強化する方針を決定した。イスパニアが世界最強の国であることを示し、相国に敵対するよりも協力する方が得策であると認識させることが重要であった。こうして、フィリピン総督府は、イエズス会の求めに応じつつも、その影響力を削ぐ形で九州出兵を進めることを決定した。非合理的な生き物

須賀川城での密談

須賀川城は堅牢な造りをしており、本丸を中心に二の丸と三の丸が備わり、周囲を水濠が取り囲んでいた。その水濠には水鳥が生息し、夜襲の際にはその動きで敵の接近を察知する役割を果たしていた。朽木基綱はその防衛の仕組みに感心しつつも、公家のように和歌を詠む趣味はなく、ただ食糧のことを考えていた。そんな折、風間出羽守が現れ、陣を窺う不審な者を捕らえたと報告した。捕らえられた者は伊達家家臣・片倉小十郎景綱であり、伊達藤次郎政宗の書状を携えていた。書状には、伊達家の服属を求める内容が記されていた。基綱は、小十郎との対面を決めた。

伊達家の服属交渉

片倉小十郎は猟師に扮して須賀川城へと潜入し、基綱との面会を果たした。基綱は冗談を交えながら緊張を解き、小十郎の意図を探った。書状には伊達家の服属が記されていたが、それは当主・輝宗ではなく、嫡男・政宗の意向であった。政宗は家督を継ぎ、基綱に仕えたいと申し出たが、伊達家の家臣たちは反朽木派でまとまっており、政宗の意向を容易に受け入れる状況ではなかった。基綱は、蘆名家が崩壊寸前であることを指摘し、伊達家が北から蘆名を攻めれば、政宗の立場も強まると提案した。しかし、小十郎はそれが不可能であると認め、基綱の助力を求めた。最終的に、基綱は伊達家の服属を認める条件として、輝宗と政宗が直接基綱に謁見することを求めた。

伊達家の内部抗争の可能性

基綱は、小十郎が持ち帰った書状が伊達家内の火種になることを見抜いていた。政宗が服属を決めたことで、反朽木派の家臣たちは彼を裏切者と見なし、弟・小次郎を擁立しようとする可能性が高かった。伊達家が分裂すれば、朽木の介入を招くことになる。基綱は、政宗と小十郎が伊達家をまとめられず、混乱が起きると予測し、その動向を監視するよう出羽守に命じた。

奥州の混乱と最上の動向

基綱は、伊達の動向だけでなく、奥州の他の大名の動きにも目を向けていた。蘆名家では家臣団が佐竹家から来た者と元から仕えていた者で分裂しており、内紛が続いていた。基綱は蘆名家内の調略を進めつつ、伊達の裏切りの噂を周囲の大名に流すことで、彼らの動きを封じる戦略を取った。また、奥州の大名の間で伊達の裏切りの噂が既に流れていたことを知り、その発信源が最上である可能性に気づいた。最上の当主・義光は、政宗の母の実家でありながら、伊達家の混乱を狙っていた可能性があった。

イスパニアの九州侵攻

そこへ、伊賀の千賀地半蔵から報告が入った。イスパニア領ルソン島の総督が、長崎でのイエズス会主導の反乱を支援し、軍船四隻と兵三百を派遣する決定を下したという。コエリョが九州の信徒を集め、総勢七千ほどの勢力を形成しようとしていた。基綱は、イスパニア側が九州での反乱を通じて自身との交渉の場を作り、勢力を誇示しようとしていることを見抜いた。すでに毛利や九州勢と連携を取っていたため、これに動じることはなく、むしろ反乱の鎮圧を機にさらなる勢力拡大を図ろうとしていた。

戦略の最終調整

基綱は、奥州と九州の二つの戦線を同時に動かしつつ、敵対勢力を各個撃破する計画を進めた。奥州では伊達家の内紛を誘発し、蘆名を孤立させることで攻略を容易にし、九州では毛利と海賊衆を動員してイスパニアの介入を封じる準備を進めた。さらに、琉球の朽木四郎右衛門がルソンで商人として活動し、情報収集を行っていることを知り、その動向にも期待を寄せていた。基綱は、これらの状況を冷静に分析しつつ、次の一手を考えていた。断腸の思い

四郎右衛門の帰還と決意

四郎右衛門が琉球から戻った。日に焼けた姿が逞しく、成長を感じさせた。母・雪乃は再び子を授かっており、それを聞いた四郎右衛門は驚きつつも理解を示した。父・朽木基綱が年内には近江へ戻ると聞くが、四郎右衛門は待てなかった。琉球の件だけでなく、直接伝えるべき重要な事があると考え、奥州へ向かう決意を固めた。供回りは最小限に抑え、騎馬で東海道を急ぐ手筈を整えた。

奥州への旅立ち

雪乃の元を訪れた小夜は、四郎右衛門が奥州へ向かったことを知った。彼が琉球で何かを得て、それを基綱に伝えようとしているのではないかと考えた。雪乃は四郎右衛門が成長し、基綱に似てきたことを感じていた。彼の決断力や行動力もまた基綱と同じであり、それがせっかちと見られるのかもしれないと二人は考えを巡らせた。

片倉小十郎の報告

片倉小十郎が米沢城へ戻ると、政宗が迎えた。小十郎は朽木基綱との交渉の書状を差し出し、伊達家の服属を認められたものの、所領は五十万石に削られることを伝えた。政宗は減封には不満を示したが、奥州攻めで功を挙げれば加増もあると前向きに受け止めた。伊達家内では依然として抵抗が強く、重臣たちは冬まで粘れば条件が良くなると考えていた。だが、小十郎はそれが甘い考えであることを指摘し、早急な決断が必要であると進言した。

伊達家の危機

伊達家内部では、朽木基綱との交渉を受け入れるかどうかで混乱が生じていた。重臣たちは朽木家の天下を認めたくないという意識が強く、政宗の行動を問題視していた。さらに、伊達家が同盟を裏切ったとの噂が奥州に広まり、重臣たちの疑念を招いた。最上や大崎、葛西といった諸大名もこの噂に動揺し、政宗の廃嫡を求める声が高まっていた。

父の決断と政宗の運命

政宗は父・輝宗と対峙し、朽木家への服属を説得した。しかし、輝宗はこれを受け入れつつも、伊達家の重臣たちは服属を認めないだろうと断言した。奥州の秩序はこれまで独自のものとして保たれており、朽木家の支配を受け入れることは、多くの者にとって耐え難いことであった。輝宗は、伊達家のためには一度戦い、敗北することで朽木の天下を受け入れさせるしかないと考えていた。

政宗の決断と伊達家の未来

輝宗は政宗に逃亡を命じた。伊達家に残れば、重臣たちによって廃嫡され、命を狙われる可能性が高かった。最上や大崎、葛西の大名たちも、政宗の排斥を望んでおり、もはや伊達家内に政宗の居場所はなかった。政宗は苦悩しながらも、小十郎と共に朽木の下へ向かう決意を固めた。輝宗は政宗に同心する者たちを連れて行くよう命じ、伊達家の未来を託した。

別れと新たな道

輝宗は、自らの死と伊達家の領地の大幅な削減を覚悟しながらも、伊達家を存続させるためにはこの道しかないと決断した。政宗は涙をこらえ、父の意思を受け入れた。小十郎は殿の覚悟を深く理解し、政宗を守ることを誓った。伊達家は存亡の岐路に立たされており、政宗の決断が奥州の未来を大きく左右することとなった。不安定要因

藤次郎の失踪と動揺する城内

米沢城内は藤次郎の失踪により騒然としていた。三日前、藤次郎は片倉小十郎や伊達藤五郎らと共に城外へ出たが、それ以来戻っていなかった。関係者の証言では、気晴らしに出かけると言い、翌々日には帰ると告げていたという。だが、藤次郎の側近も同時に姿を消しており、示し合わせた可能性が高かった。城内では探索が進められたが、手がかりはなかった。

輝宗の覚悟と藤次郎の決断

伊達輝宗は、藤次郎が朽木に使者を送り、自らの隠居を迫ったことを冷静に受け止めた。彼は息子の胆力を評価しつつも、伊達家における藤次郎の立場が危ういことを認識していた。奥州では朽木に与する者は裏切り者と見なされ、藤次郎はこのままでは命を狙われる運命にあった。輝宗は、伊達家の重臣たちが藤次郎を処断することで、他の親朽木派を抑えようとしていることを理解していた。

朽木との対立と時代の流れ

輝宗は、朽木に従う判断が正しいと認めつつも、奥州の重臣たちはそれを受け入れられないことを説明した。彼らは長年奥州の独立を守ってきたため、朽木の支配に服することを否定していた。もし藤次郎が十年後に当主になっていれば、新たな家臣団を形成し、朽木との協調路線を進めることができたかもしれない。しかし、現状では藤次郎は孤立し、奥州の重臣たちにとって危険な存在となっていた。

藤次郎の脱出と輝宗の決断

輝宗は藤次郎を救うため、彼を朽木の下へ逃がすしかないと判断した。伊達家に残れば、廃嫡され命を狙われる可能性が高かった。政宗が朽木に付けば、伊達家は大きく削られるが、家そのものは存続できると考えた。輝宗は、藤次郎に同心する者を連れて行くよう命じ、未来の伊達家のために生き延びるよう諭した。藤次郎は涙をこらえ、父の意志を受け入れた。

イスパニアの侵攻と九州の動向

近江の八幡城では、柳川調信がイスパニアの動きを確認していた。九州では信徒五千人が討たれ、コエリョ神父も捕らえられた。伴天連とイスパニアの動向は巧みに誘導され、彼らの動きは朽木にとって予想通りの展開となった。九州の勢力はこの侵攻を待ち構えており、南蛮勢は日本に容易に手出しできなくなった。

朝鮮と明への影響

九州の動きは朝鮮にも報告されたが、反応は期待できなかった。儒教色の強い朝鮮では南蛮人への関心が薄く、日本の状況にも干渉する気はなかった。しかし、呂宋のイスパニア水軍が敗北したことで、東アジアの海域の勢力図に変化が生じた。倭寇の活動が活発化し、イスパニアは対応を迫られる状況に陥った。

琉球の立場と服属の遅延

琉球は人質を送る約束を反故にした。イスパニアの侵攻を理由に、争いが収まるまでは出せないと述べたが、朽木側はこれを不信の表れと見なした。琉球は依然として明への配慮を優先しており、日本への服属を便宜的なものと考えている節があった。朽木はこの態度を問題視し、琉球への条件をさらに厳しくする方針を決めた。

琉球攻めの可能性と朽木の計画

朽木側は琉球を従わせるため、場合によっては武力行使も視野に入れた。琉球を完全に支配下に置くことで、呂宋のイスパニアを攻める際の拠点とする意図があった。しかし、琉球王を殺すことは避ける方針とし、飾りとして存続させる策が検討された。琉球王を京に移し、朝廷の臣とすることで、国内の反発を抑えつつ、日本の影響下に置く計画が立てられた。

朽木基綱と蘆名攻め

陸奥国長沼城では、朽木基綱が碁を打ちながら蘆名の動向を見守っていた。須賀川城を落としたことで、佐竹との連携を断ち、蘆名の勢力を分断することに成功した。さらに、会津四家の富田、松本、佐瀬、平田が朽木側に寝返り、蘆名の崩壊は目前に迫っていた。

伊達家の動向と危機感

伊達家の動きは依然として不明瞭であった。基綱は、政宗と輝宗、あるいは重臣たちの間で暗闘が繰り広げられていると推測した。蘆名が滅びれば次は伊達であり、決断の猶予はなかった。伊達家が朽木に付くか否か、その判断が奥州全体の未来を左右する状況となっていた。

四郎右衛門の帰還と報告

四郎右衛門が琉球から戻り、基綱に急報を届けた。呂宋からイスパニアの軍船が九州へ向かっているという情報であった。南蛮の伴天連が日本の厳しい切支丹政策に危機感を抱き、イスパニアに助けを求めた結果、軍事介入が決定されたのである。四郎右衛門は独断で対馬の九鬼、堀内に警戒を促し、九州の国人衆と協力して迎撃の準備を進めていた。

朽木の対応と琉球への圧力

基綱はすでに伊賀者を呂宋に送り込み、イスパニアの動きを探らせていた。そのため、四郎右衛門の報告を事前に把握しており、九州防衛の準備は整っていた。しかし、琉球が人質の送付を拒否したことを問題視し、服属の条件をさらに厳しくする方針を固めた。具体的には、奄美の割譲を求める案が浮上し、琉球の対応次第では戦をも辞さない構えを示した。

琉球の城と軍事的脅威

四郎右衛門は、琉球の軍事力が三千から四千ほどであり、鉄砲や大筒は少なく、武を重んじる文化ではないことを報告した。しかし、琉球の城、いわゆるグスクは堅牢な石積みの城壁を有しており、攻略は容易ではないと警戒を促した。また、琉球の人々は日本への服属を便宜的と考え、依然として明の意向を重視していることも問題点として指摘した。

朽木の戦略と琉球の行方

基綱は、琉球が日本とイスパニアの間で曖昧な立場を取ることを許さず、従属の意思を明確にさせる意向を示した。服属の条件を厳しくすることで圧力をかけ、拒否するなら武力行使も視野に入れた。琉球を完全に支配下に置くことで、呂宋攻めの足場とし、日本の海域支配を盤石にする計画が進められていた。日本包囲網

琉球の処遇と戦略的判断

朽木基綱は、琉球を潰すべきか否かを考え込んでいた。琉球は日本とイスパニアの間に位置しながらも、実際には明の冊封国であり、独自の外交を展開していた。基綱は、明が日本の内乱終結や足利の滅亡を知り、朽木を謀反人と見なしている可能性を考慮した。さらに、日本がイスパニアと戦えば、フィリピンを占領し、マニラガレオン貿易を断つことになる。それにより明への銀の供給が絶たれ、経済危機が加速することは避けられなかった。

イスパニアがフィリピン奪回を試みる際、明は不景気の原因を理解し、日本に敵意を抱く可能性があった。さらに、明がイスパニアと協力し、ポルトガルも加われば、日本は三大強国に包囲される形となる。琉球や朝鮮も動員されれば、日本の防衛は困難を極めた。基綱は、琉球が明の指示に従い、いずれ日本に敵対すると確信し、先手を打って琉球を攻める決意を固めた。

琉球征服の決定と軍備の強化

基綱は、琉球との交渉を打ち切り、十一月の使者派遣を中止した。天下統一後、薩摩に兵を送り、琉球がイスパニアに与したと見せかけて一気に南下し、琉球を制圧する方針を示した。琉球が弁明の使者を送ってきても無視し、日本の安定のために危機の芽を摘むことを優先した。

琉球征服の決定に伴い、朽木海軍の正規艦隊化を進め、九鬼や堀内といった海賊衆を補助海軍として組み込むことを決定した。イスパニアの侵攻による危機感を利用し、海賊衆を早急に海軍へと転換させる意向であった。さらに、日本海側に敦賀、九州に長崎や佐世保などの拠点を整備する計画を立てた。

伊達政宗の逐電と父・輝宗の決断

長沼城では、風間出羽守が伊達領内での騒動を報告した。伊達藤次郎政宗が逐電し、行方不明となったという。三日間は家中で気づかれず、さらに二日間の捜索を経てようやく逐電と判断されたが、基綱はこの経緯に疑問を抱いた。家中の誰かが意図的に政宗の行方を隠した可能性が高かった。

政宗の逐電と同時に、伊達家の家臣三十名以上も姿を消していた。これは単なる逃亡ではなく、計画的な脱出であった。基綱は、これは父・輝宗の意向によるものと推察した。伊達家の反朽木感情が強く、輝宗は政宗を伊達家に残せば家中の対立が激化し、内乱を招くと判断したのだろう。そこで、政宗を朽木の庇護下に送り、伊達家の存続を図ったのではないかと考えた。

伊達政宗の運命と朽木の判断

出羽守は、政宗を迎え入れるか始末するかと基綱に問うた。基綱は、政宗の運を試すことを決めた。政宗が伊達の追手や蘆名の妨害を乗り越えて無事に辿り着けるならば、伊達家再興の道を開くつもりであった。もし生き残れなければ、それは伊達家の運命と受け止める方針を取った。

基綱は政宗を嫌いではなかった。むしろ、彼の気質や野心を評価していた。しかし、天下の安定のために政宗の存在が脅威になれば、その芽を摘む必要もあった。基綱は、政宗が生き残り、伊達家を再興する未来に賭けることを決めた。

琉球の服属と明との関係

朽木照綱は、基綱の決断を受け、兄・三郎右衛門と琉球の状況について語り合った。照綱は琉球の暑さと異国情緒を思い返しながら、基綱が突然琉球を滅ぼすと決断したことに驚いていた。兄は、琉球が人質を送らなかった背景に明の影響があると推測した。琉球は日本への服属を決意していたが、明にそれを察知され、圧力を受けた可能性が高かった。

明が琉球の裏切りを知れば、救援を拒否する口実となり得る。一方で、明は日本との戦争を避けるため、琉球を見捨てる可能性もあった。基綱は、琉球王がこの状況を理解しておらず、今更明に従おうとしても無駄であることを見抜いていた。

明との戦争の可能性

三郎右衛門は、明が琉球救援のために兵を出す可能性は低いが、銀の供給停止を理由に戦争を仕掛けてくる可能性があると指摘した。明の経済はメキシコの銀に依存しており、日本がフィリピンを占領すれば銀の供給が絶たれ、明の国内はさらに混乱する。その際、日本に豊富な銀があると知れば、明がそれを求めて侵攻してくる可能性は否定できなかった。

兄は、朽木水軍の整備が進んでおり、今回のイスパニア軍との戦いを通じてその実力を試す機会が訪れると考えていた。基綱は、水軍を整備し、異国の軍と戦う準備を整えていた。今回の戦いは、そのための試金石となるはずであった。

日本の未来と天下の重責

基綱は、天下統一を目前に控えながらも、さらなる戦いが待ち受けていることを悟っていた。イスパニア、ポルトガル、明、琉球、朝鮮といった勢力が一丸となって日本に挑んでくる可能性がある。もし敗れれば、日本は南方の植民地と同じ運命を辿ることになる。

基綱は「勝たねばならぬ」と自らに言い聞かせた。朽木は天下の大政を委ねられた以上、この国の安全と繁栄を守る責務があると考えた。そして、三郎右衛門、四郎右衛門に対し、朽木の家に生まれたことを忘れず、その責務を果たすよう命じた。

天下を治めるということは、絶え間ない戦いの中に身を置くことに他ならなかった。基綱は、それを受け入れ、次なる戦いに向けて動き出していた。浮かぶ瀬

太閤との対話と戦略的決断

朽木基綱は、太閤のもとを訪れ、奥州での鷹狩の可能性について語り合った。基綱は、天下統一後に太閤へ奥州での領地を与え、鷹狩の場所を用意する案を提案し、太閤は子供のように喜んだ。その後、基綱は呂宋のイスパニアが九州に侵攻したことを報告した。原因は伴天連が布教の妨げを恐れ、呂宋のイスパニアへ支援を求めたためであると説明した。

太閤は、伴天連が戦を引き起こした事実に驚き、根切りの必要性を問うた。基綱は、南蛮人の手先となる者は謀反人であり、容赦しないと断言した。これは単なる宗教弾圧ではなく、日本の安全保障の問題であり、将来的な国家統一の基盤となると考えていた。基綱は、統一国家としての日本を確立し、民に豊かさを実感させることで、国家への帰属意識を高める必要があると見ていた。

琉球の動向と征服計画

基綱は、琉球が人質の提出を取り止めたことを報告し、太閤に琉球攻めを決断する意向を伝えた。琉球はイスパニアの侵攻を知り、態度を変えた可能性が高かった。基綱は、呂宋のイスパニアを攻める際に、琉球の動向が問題になることを懸念し、背後に不確実な要素を残すことは危険だと説明した。

さらに、基綱はメキシコ銀の流れを断つことで明が経済的に混乱し、日本への敵対心を強める可能性についても語った。明がイスパニアと協力し、琉球や朝鮮に日本を攻めるよう命じる展開を避けるためにも、先手を打つ必要があった。太閤はこの考えに同意し、天下統一を急ぐべきだと判断した。

九州での異国との戦いと伴天連の影響

九州では、イスパニアの援軍を受けた切支丹勢力が蜂起したが、日本側の迅速な対応により鎮圧された。九鬼・堀内の水軍がイスパニアの艦隊を壊滅させ、陸上では島津・龍造寺らが切支丹勢力を討伐した。反乱軍の規模は二万に及んだが、統制を欠いていたため大敗し、最終的に五千人が殺された。

朝廷では、この事件を機に南蛮人の排除と布教の禁止を求める声が高まった。基綱の不在にもかかわらず九州が自力で戦いを収めたことにより、公家たちはむしろ彼の強さを再認識する結果となった。

伊達政宗の逐電と朽木への降伏

伊達政宗は、父・輝宗と協議の末、家中を二分し、朽木に仕える決断を下した。家臣三十名と共に逃れたが、その途中で半数を失い、ようやく長沼城に到着した。基綱は、政宗が伊達家の存続のために朽木へと落ち延びたことを見抜き、彼の服属を認めた。

しかし、政宗が父・輝宗の降伏を再度促すことを願い出ると、基綱はこれを拒否した。九州でのイスパニアとの戦いを例に挙げ、日本が外敵に備えるためには国内の統一が不可欠であり、内部の不安定要素を残す余裕はないと説明した。政宗はその言葉を受け、伊達家の新たな主として己の立場を受け入れた。

新たな秩序の構築と戦いの展望

基綱は、明・朝鮮との戦いを避けられないと認識していた。朝鮮は明の冊封体制に組み込まれており、日本の武力を恐れることはなく、交渉の余地も限られていた。琉球を攻略し、呂宋のイスパニアを討つことで明との戦争が現実化することを覚悟していた。

基綱は「楽しくなる」と語り、明に代わる新たな秩序を日本が築く時代が来ることを確信していた。そのためにも、天下統一を急ぎ、日本を一つにまとめる必要があった。政宗を受け入れたのも、この大局を見据えた判断であった。

イスパニア領フィリピンの混乱

呂宋のイスパニア総督は、日本への侵攻艦隊が全滅したとの報告を受け、衝撃を受けた。フィリピンの防備が手薄となったため、倭寇の襲撃や日本の反撃を懸念した。そこで、ドミニコ会のコーボ神父を日本へ派遣し、イエズス会の影響力を抑えると同時に、日本側との交渉を試みることにした。

総督はフィリピンを守るためなら何をしても構わないとコーボ神父に告げた。コーボ神父は、日本の対応次第ではイエズス会を切り捨て、フィリピンの利益を守る方針を取ることを決意した。

戦いの先にある新たな日本

基綱の母・綾は、息子が天下統一を目前に控えていることを実感しつつも、その変化に戸惑いを覚えていた。京では、伴天連の蜂起があっという間に鎮圧されたことから、南蛮に怯える声はなく、むしろ朽木の力を改めて認識する機会となっていた。

基綱は、奥州を平定すれば日本国内に敵はなくなると見ており、次に待ち受けるのは異国との戦いであった。明・朝鮮・イスパニアと戦い、日本を新たな秩序の中心に据えることを目指していた。戦いは続くが、それはより強大な日本を築くための道であった。大国への道

朽木と伊達の対話

長沼城で朽木基綱は、伊達藤次郎(政宗)が自身の立場を理解し、天下を優先して決断したことを評価していた。彼は、政宗が野心家となるのか、天下を支える存在となるのかを見極めようとしていた。一方で、上杉の津川城攻めにより蘆名氏の状況が悪化し、右衛門大夫の権威も失墜した。朽木は今こそ攻め時と判断し、休息を取りつつ戦略を練った。

佐渡攻略と南蛮の動向

加賀の井口越前守から佐渡攻略の完了が報告された。朽木は奥州遠征後、佐渡の金採掘を進める考えを持っていた。また、九州で切支丹の騒乱が発生したが、畿内では大きな動きがなかった。朽木の支配下では、切支丹勢力が政治に干渉することを許されず、影響力が抑えられていた。一方で、イスパニアとの対立が避けられず、琉球の動向も重要視されていた。朽木は明や琉球にも密偵を送り、情報収集を強化するよう命じた。

九州での戦闘と鎮圧

イスパニアの軍船が九鬼と堀内によって撃破され、日本への侵攻は阻止された。国内ではコエリョが長崎で挙兵し、信徒五千人を率いたが、朽木の討伐軍によって迅速に鎮圧された。毛利の援軍を待たずとも決着し、反乱は短期間で収束した。捕虜となったコエリョらは朽木自身が尋問するため近江へ送られた。朽木は信徒を無差別に追い詰めることはせず、従順な者には処罰を加えずに済ませる方針を取った。

戦後処理と武将への報酬

朽木は九鬼、堀内、秋葉、大久保、真田ら討伐軍の功績を評価し、奥州遠征後に恩賞を与えると伝えた。また、九州の反乱に対して迅速に動いた武将たちにも感謝の意を示した。さらに、今後の遠征に備え、蜂起に参加した浪人たちを各大名が召し抱えるよう指示を出した。彼らに生きる道を与え、将来の戦力として活用する意図があった。

朽木家の出陣と戦の意味

長沼城では朽木四郎右衛門が父の戦いを見られることに期待を寄せていた。しかし、兄である朽木は伊達藤次郎が父親を切り捨てた決断の重さを思い、家を守るための苦労に思いを馳せた。朽木家も初めから大きな家ではなく、父の苦労の末に成長したことを再認識した。また、琉球が人質を送らなかったことを日本が甘く見られている証とし、朽木の軍事行動の必要性を確認した。

南蛮との戦いと琉球侵攻

近衛邸では、太閤が奥州から帰還し、九州での戦乱が朝廷に影響を及ぼさないよう動いたことが語られた。南蛮勢力の脅威が増し、朽木は琉球を攻める決断を下した。琉球が人質を出さなかったのはイスパニアの動きを見たためであり、これが朽木の信用を損ねた。呂宋のイスパニア勢力が日本の敵対勢力と化す以上、その拠点を潰す必要があると判断した。

明との関係と戦略的展望

琉球侵攻が決定されたことで、明との関係悪化は避けられなかった。太閤は、明が銀の流れを通じてイスパニアと密接な関係にあることを指摘し、日本が呂宋を制すれば明の衰退が加速する可能性を示唆した。朽木の目標は単なる領土拡張ではなく、日本を強国にすることであり、五年以内に明の衰退が顕著になり、十年以内には崩壊する可能性があると見ていた。

戦の連鎖と朝廷の役割

九条邸では、琉球侵攻の影響について憂慮が示された。明や朝鮮との関係悪化は避けられず、戦乱の連鎖が続く可能性が高まった。九条は、戦を終わらせるのは朝廷の役割であり、天下万民の安定のためには、朽木の勢力拡大をどこかで止めなければならないと考えた。武家の天下が続けば、日本は戦の絶えない国となり、朝廷が戦の終結を図る必要があるとの認識が示された。蘆名平定

蘆名勢の決断と朽木の戦略

蘆名勢一万二千は黒川城を空にして出陣した。朽木基綱は、彼らが野戦を選んだ理由を三つと見ていた。一つ目は、家中の親佐竹派と反佐竹派の対立が激しく、籠城では内応者が出る可能性があったこと。二つ目は、奥州連合が機能せず、後詰が期待できなかったこと。三つ目は、上杉軍と大樹の軍が迫り、時間が経つほど朽木勢の兵力が増すため、戦うなら今しかないと判断したことだった。基綱は蘆名勢の動きを見極めながら、夜襲の可能性に備え、全軍に警戒を命じた。

蘆名陣の混乱と戦闘の開始

夜、朽木陣は蘆名勢の陣内で騒動が起きているとの報告を受けた。初めは単なる諍いかと思われたが、やがて同士討ちであることが判明した。朽木基綱は、事前に約束していた寝返り勢力が動いたのではなく、裏切りの兆しを察知した蘆名側が先手を打った結果と分析した。やがて風間出羽守が戻り、針生民部盛信と河原田治部少輔盛継が討たれ、他の有力家臣が蘆名勢に攻撃を仕掛けたと報告した。基綱は即座に総攻撃を指示し、朽木勢は大軍をもって敵陣へと押し寄せた。

黒川城陥落と蘆名の終焉

朽木勢の攻勢により、蘆名勢は崩壊し、ほとんどが戦わずして逃亡した。基綱は、夜間の追撃は危険が伴うため深追いを避ける決断を下した。黒川城に籠もることは困難であり、蘆名平四郎義広は伊達領へと逃亡した。蘆名を支えてきた重臣たちは朽木に寝返り、蘆名氏の再興は絶望的な状況となった。同時に佐竹氏も滅び、基綱は上杉軍と大樹の軍を待ち、米沢城を目標に奥州平定を進める意向を固めた。

伊達政宗の後悔と野心

黒川城を訪れた伊達政宗は、蘆名が滅びるべきは朽木ではなく伊達であったと考えていた。蘆名が伊達家との縁組を二度も反故にした以上、伊達が滅ぼす理由は十分にあった。しかし、伊達家が奥州の盟主として他家を纏めきれなかった結果、朽木に敗北したのだと悟った。政宗は、もし蘆名を滅ぼしていれば伊達の勢力は百万石を超え、最上、大崎、葛西の脅威にもならなかったと考えた。そして、朽木と戦う道を模索する野心を抱きつつも、過去の決断を悔いていた。

朽木基綱と上杉家の交流

樋口兼続は、蘆名平定の成功を祝い、基綱との会談に臨んだ。基綱は、奥州平定の最終段階として米沢城を攻略する意向を伝えた。さらに、上杉家の御裏方が男子を出産し、勝千代と名付けられたことを知ると、上杉家の将来は明るいと評した。基綱は奥州遠征の帰途、越後に立ち寄る意向を示し、謙信公や御裏方、子供たちと会うことを望んだ。それにより、朽木と上杉の関係を天下に示し、さらに強固なものとする狙いがあった。さらに、基綱は上杉家の上洛を促し、朝廷との関係を強めることの重要性を説いた。南部と津軽

太閤の不在とイスパニアの脅威

上杉景勝が朽木基綱と会話を交わす中で、太閤が京に戻った理由が語られた。イスパニアが九州へ攻め込み、公卿たちが騒ぐのを抑えるためだった。南蛮の宣教師たちは九州の大名に深く関与し、立場を危うくしたため、呂宋からイスパニアの兵を呼び込んだが、瞬く間に撃退された。基綱は、この問題の根源は南蛮の僧たちの欲深さにあると評し、笑みを浮かべた。そして、奥州平定後は琉球へ進軍し、さらに呂宋へも手を伸ばす計画を示した。明とイスパニアの銀交易が密接に絡んでおり、それを断てば明は困窮すると見ていた。

琉球出兵と朽木政権の安定化

基綱は琉球を占領し、イスパニアを呂宋から駆逐する方針を語った。天下統一が目前に迫る中で、戦乱を国内に留めず、海外へと目を向ける必要があると考えていた。基綱は四十に差し掛かり、労わられることが増えたと語ったが、今後十年から十五年の間に政の基盤を確立し、海外への対応を完遂する意志を示した。そして、琉球遠征の際には上杉家に関東・奥州の監視を委ねることを伝えた。

南部勢の動向と謀略の進展

朽木陣には南部、大浦、九戸、安東の有力者が集結しつつあった。基綱は彼らの到着を待ちつつ、琉球への戦略を進めていた。その夜、千賀地半蔵が訪れ、フィリピン総督ファン・コーボが近江で基綱の到着を待っていることを報告した。イエズス会の宣教師たちと同じ邸に滞在しており、言い訳を考えている様子だった。基綱は彼らの動向を監視するよう命じた。

また、琉球が朽木の苦戦を期待していたことを利用し、噂を流すことで敵を油断させる策を立てた。さらに、明の皇帝が国内の銀山を再開し、監税使が税を口実に商人や住民から財産を奪っているという報告が入った。明国内の混乱が進行し、朝鮮にも使者が派遣されたが、その目的は不明であった。基綱はこれが銀の朝貢要求である可能性を疑い、事態の推移を注視するよう命じた。

津軽為信の登場と新たな秩序

九戸政実が基綱の前に姿を現し、朽木家への服属を誓った。彼はかつて南部家の家臣だったが、独立を果たした大浦弥四郎、後の津軽為信も同様に参陣した。基綱は為信の忠誠心を見極め、津軽姓を名乗ることを許可した。これにより、彼の独立が正式に認められた。

その直後、南部九郎信直が現れ、津軽の所領である三郡の返還を求めた。しかし、基綱は下剋上の成功は力の証明であるとし、津軽の支配を認めた。さらに、南部家の混乱の原因となった彦三郎晴継の暗殺について言及し、南部家の争いが力の論理に基づくものであることを指摘した。最終的に、南部家の領地は認められたものの、九戸村と二戸村は九戸政実の所領として確定した。

奥州統一への布石

基綱は奥州の統一に向け、津軽、九戸、南部をそれぞれ認めつつ、彼らの勢力を制御下に置いた。次なる課題は安東氏の処遇であり、基綱は領地安堵の交渉に臨む覚悟を決めていた。外伝 XXXIII 関東総奉行

関東総奉行の任命

木下藤吉郎と弟の小一郎が大殿のもとへ呼ばれた。部屋には太閤殿下をはじめ、名のある者たちが居並び、藤吉郎は緊張しながらもその場に足を踏み入れた。大殿は彼を関東総奉行に任じ、十万石の手当を与えると告げた。さらに、小一郎、蜂須賀小六、前野将右衛門を与力とし、それぞれ二万石を与えることも決まった。

関東総奉行の任務には、江戸に那古屋城を超える城を築くこと、利根川の流れを香取海へ変えること、関東七カ国の治水と交通整備が含まれていた。その壮大な計画に一同は驚きを隠せなかった。藤吉郎はその大任に気圧されながらも、大殿の信頼に応える決意を固めた。

江戸の未来と関東の発展

大殿は藤吉郎に江戸の重要性を説いた。江戸は関東の政の拠点となるべき地であり、利根川の流れを変えれば、江戸湊の発展が促されると述べた。さらに、関東を豊かにすることが奥州の発展にもつながるとし、経済の要として江戸の整備を急ぐよう命じた。

また、大殿は藤吉郎に「欲しいものは何でも言え」と告げ、物資や人材の調達を全面的に支援することを約束した。藤吉郎は、その言葉に深く感謝し、必ず期待に応えると誓った。

関東総奉行の役割と新たな体制

話し合いの後、改めて藤吉郎と小一郎が呼ばれた。二人は奉行衆への任命や十万石の手当について、朽木家の譜代でない自分が務めてよいのかと戸惑いを見せた。しかし、大殿は「いずれは譜代以外からも奉行衆を選ぶ」と語り、天下統一後の政体改革を見据えた決定であることを示した。

関東総奉行の権限は大きく、国人衆との軋轢も避けられないため、藤吉郎には相応の権威が必要だった。そのための十万石の手当であり、さらに五千の兵を配備することで、実力を示しつつ職務を全うできるようにするという配慮もなされた。

江戸の発展と天下の変革

大殿は関東の将来についてさらに語った。天下統一後、戦がなくなれば人が増え、関東は必ず発展する。西国がこれまで栄えたのは交易の利があったからだが、江戸に港を整え、交通網を整備すれば、異国との交易も盛んになり、関東は経済の中心となるだろうと予見した。

江戸を中心に物資と人の流れを活発にし、最終的には関東を日本の政治の中心へと変えていく可能性すら示した。藤吉郎と小一郎は、その壮大な構想に驚きつつも、大殿の考えに強く共感した。

藤吉郎の覚悟と大殿の温かさ

会議が終わり、藤吉郎と小一郎は小田原城を見上げながら語り合った。藤吉郎は、大殿の器の大きさに改めて驚かされたと言い、その温かさにも感動を覚えていた。彼の出自は決して高くなく、これまで蔑まれることも多かったが、大殿は彼を決して「サル」と呼ばず、常に「藤吉郎」と名で呼んだ。それが何よりも嬉しく、敬意を示すための十万石の手当や奉行衆への任命が、ただの形式ではなく、本気で自分を支えてくれている証であると感じていた。

藤吉郎と小一郎は、江戸の城造りだけでなく、河川や街道の整備という未曾有の大事業を任されたことを噛み締め、改めて決意を新たにした。二人は、蜂須賀小六や前野将右衛門にも報せることを楽しみにしながら、新たな挑戦に向けて意気込んでいた。外伝 XXXIV マキャベリの弟子

イエズス会との接触

ファン・コーボは近江の邸を訪れたが、警備の者は見当たらなかった。戸惑いながら日本語で呼びかけると、フランチェスコ・パシオというイエズス会士が現れ、彼を中へ案内した。パシオによれば、彼らは朽木家からこの邸で相国を待つよう命じられただけで、囚われの身ではなかった。しかし、人々からの警戒が強く、教えを説いても誰も耳を傾けようとはしなかった。

部屋に入ると、ルイス・フロイス、アレッサンドロ・ヴァリニャーノ、ニェッキ・ソルディ・オルガンティノ、ペドロ・ゴメスらイエズス会の要人たちが彼を迎えた。コーボはベラ総督の命で来たことを伝え、コエリョ準管区長の蜂起とスペイン艦隊の全滅について詳しく知りたいと尋ねた。

コエリョ準管区長の蜂起と敗北

パシオによれば、コエリョ準管区長は五千の信徒と挙兵し、一万五千の浪人が加わり、兵力は二万を超えた。しかし、朽木側も北九州の諸領主を動員し、一万五千の軍勢を集めた上に、百隻以上の船を擁する海軍を展開した。戦闘は陸海同時に始まり、フスタ船を含む艦隊は全滅、海に投げ出された者のうち八百人が捕虜となった。

陸戦では浪人たちが戦況の不利を悟り逃走し、コエリョは信徒とともに城へと籠ったが、食糧が尽き、降伏も許されず殲滅された。生き残ったのは、捕虜となったコエリョとごく少数の信徒のみだった。信徒三万人のうち二万が援軍に来ると期待されていたが、過去に相国が敵対した異教徒を三万人皆殺しにしたことを知っていたため、誰も動かなかったという。

相国の宗教政策とイエズス会の誤算

コーボは相国の宗教政策について問いただした。フロイスによれば、相国は「信仰の自由」を認めているが、教えの強制や異教の排斥を決して許さず、領主を利用することも禁じていた。大友宗麟と親交を持ち、彼の庇護下で異教徒を排斥したイエズス会の行動は、相国の逆鱗に触れた。その結果、大友家は大幅に領地を削られ、五百の兵を率いる小領主にまで落とされた。

また、相国はイエズス会が日本人奴隷貿易にも関与していると見ており、その影響力を危険視していた。イエズス会の指導者たちは追い詰められ、蜂起に踏み切るしかなかったが、それすら相国に読まれていた。

フィリピンの危機とスペインの対応

フロイスはコーボに、イスパニアの支援を求めた。コーボは、フィリピンには兵を送る余力がなく、本国からの援軍にも時間がかかるため、実現は困難だと返答した。だが、フロイスは冷静に「相国が国内統一を果たせば、次に国外に目を向ける」と警告し、日本がフィリピンを攻める可能性を示唆した。

コーボは、イエズス会の暴走による問題を回避するため、すべての責任をコエリョに押し付ける方針を確認した。フロイスは、すでに失敗した際の責任をコエリョ個人に負わせる計画があったと明かし、両者は一時的に協力関係を結ぶこととなった。

近江の繁栄と相国の支配力

城下を案内されたコーボは、町の繁栄に驚かされた。住民たちは明るく活気があり、豊かさを享受しているように見えた。パシオは、湖や街道を利用した物流の整備がもたらした発展について説明し、相国の商業政策が成功していることを示した。

日本には明や琉球の商人も多く訪れており、交易が盛んだった。特に銀や金の産出が豊富で、相国は莫大な富を手にしているという。パシオは、イスパニアのフェリペ二世よりも相国の方が裕福であり、十万以上の兵を動かす余力を持っていると指摘した。

相国の戦略とマキャベリ的統治

相国は果断ではあるが無謀ではなく、国内統一後もすぐには国外遠征に踏み切らず、まずは国内の整備を優先するとパシオは見ていた。その後、琉球、朝鮮、フィリピン、明と順に進出していく可能性があると示唆した。

コーボが相国について尋ねると、パシオは彼を「三百の兵から天下を取った人物」と評し、冷酷ながら公平な統治者であり、戦では一度も負けたことがないと語った。そして、彼はマキャベリの『君主論』を引き合いに出し、相国が理想の君主として描かれるチェーザレ・ボルジア以上の存在かもしれないと評した。

コーボはその言葉に衝撃を受けたが、パシオは淡々と「相国は必要とあれば虐殺をも辞さず、しかしそれを最小限に抑え、公正な支配を行う人物だ」と述べた。そして、相国は一国を統一しようとしており、その冷酷な戦略が成功していると示唆した。

新たな脅威と対応の模索

コーボは、この国がトルコのような強大な勢力となる可能性を考え始めた。これまでイスパニアは明を重視してきたが、日本こそがより大きな脅威になるかもしれないと認識した。彼は情報を集める必要性を感じ、相国に対する評価を他の者からも聞こうと決意した。

遠征の進展を尋ねると、佐竹と蘆名という大勢力が滅び、統一は目前に迫っていると知った。相国が戻れば直接会うことになる。その際、少しでも時間を稼ぐためには「イエズス会に騙された」と主張するしかないが、相国がその弁解をどこまで受け入れるかは不明だった。

パシオは相国を「手強い人物」と評し、コーボは油断ならない敵と対峙していることを改めて実感した。

その他フィクション

Share this content:

コメントを残す